NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」(毎週金曜夜9時~9時55分)に、谷川俊太郎が何度かゲスト出演し、また「ヒミツの本棚」のコーナーで谷川俊太郎の著作が紹介されるのを、いつも寝床で楽しみながら聴いていた。その後、谷川俊太郎が2024年11月13日に92歳で亡くなられたことを知る。同11月29日夜、谷川俊太郎と親交の深かった高橋源一郎と伊藤比呂美の二人による、谷川の作品や思い出を語り合う追悼番組が放送されていた。

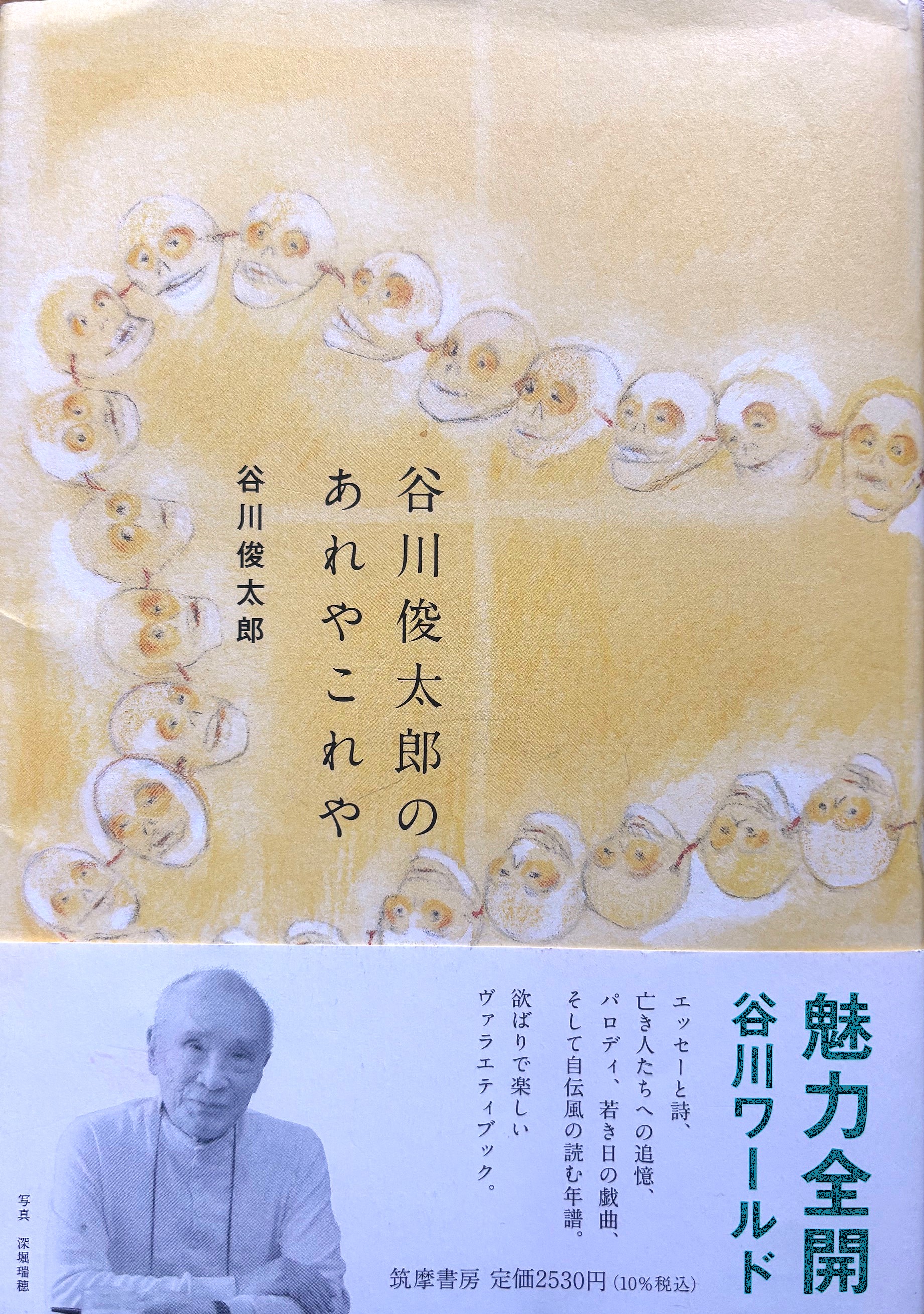

その翌年、谷川俊太郎著『谷川俊太郎のあれやこれや』(筑摩書房、2025年5月)が出る。編集担当の刈谷政則さんの構成によるヴァラエティブック。「編集後記」には、準備に2年間をかけ、絵や写真は掲載しない。刈谷さんが「あれを」といえば、「ああ、これね」と90歳を過ぎた谷川さんの明晰な記憶から資料がどんどん出てきたという。「ただ刊行が谷川さんの没後となったことだけが悔やまれる」とあった。編集者と著者との楽しい時間が、きっと流れていたんだろうな。読むと、そんな雰囲気が、よく伝わってきた。

文芸評論家の湯川豊さんによる書評が載っていた(毎日新聞、2025年7月12日付)。「エッセイ、詩、戯文、戯曲などヴァラエティ豊かな本は、めったにないほど魅力的」とある。

「懐かしい人たち」という一連の追悼文で若い頃から親友の寺山修司についての文章を採り上げ、「五月に」という詩の中から、「舞台のくらがりに立ちつくすきみの長身/五月よとどまれ きみの背中に」の二行を引いている。

「本当の事を言おうか/詩人のふりはしているが/私は詩人ではない」という詩を書いた「詩人」の生涯を考えるための、第一級の資料である、と結ばれていた。

もう一つは、谷川俊太郎が亡くなって1年。命日の13日に、全て谷川の詩による合唱作品を集めた公演「二十億光年のまつり」(東京国際合唱機構主催)が開かれるとの記事(毎日新聞2025年10月27日付)。「詩は音楽にあこがれる」と語っていた谷川俊太郎。故・三善晃などの作曲家が、その詩から名曲の数々を生み出してきた。長男で音楽家の谷川賢作さんが特別出演し、谷川俊太郎作詩/谷川賢作作曲「かけざん」の演奏と父のエピソードも語るという。

詩人・伊藤比呂美は小説家・高橋源一郎に「詩と小説は、全然、違うのよ」と断言する。ああ、そうなのか。「詩」と「小説/物語」は違うんだ。だったら、どこがどう違うのかを、この本を読んで、きちんと考えてみようと思った。

はじめに「エッセー・コレクション」の「私とことば」の章で谷川は、「私はすべてのことばに、詩は潜在していると考えていますし、<詩>というよりも、詩を内包している<ことば>の多様性、多義性に魅力を感じて書き続けてきたとも言えそうです。しかし私はまた、詩を、ひいてはことばそのものを過信することにも疑問を感じている人間です」と書き、「詩は自己表現にとどまらず、さまざまな手練手管で、虚構で、美辞麗句で、不可能を承知でことばの限界を超えようとするのです」と言う。

たとえば「コトバの力」という詩の一節に、「嘘を本当にするのがコトバなら/本当を嘘にするのもコトバ/出来合いコトバをうのみにせずに/ココロとカラダの深みに潜り/生身のコトバを探すのだ/疑い抜いたその先に/自分のコトバが見えてくる」とあった。

あっ、これはまるで今、流行りの生成AIで検索して、すぐに答を求めようとする現代人への批判ではないか。危うくなった「情報リテラシー」を、もう一度、呼び覚ますための私たちへの警句だと受け止めた。

1949年、NHK『うたのおばさん』が始まる。『うたのえほん』『みんなのうた』がスタートしたのが1961年。谷川は、この時期を「子どものための歌のルネッサンスだ」と言う。

子どもたちの歌が、どんどん生まれてきた。佐藤義美/大中恩の「いぬのおまわりさん」、まど・みちお/團伊玖磨の「やぎさんのゆうびん」「ぞうさん」、阪田寛夫/大中恩の「サッちゃん」「おなかのへるうた」、野坂昭如/越部信義の「おもちゃのチャチャチャ」、江間章子/中田喜直の「夏の思い出」などなど。

「みんなのうた」の第1回は、作詩・谷川俊太郎、作曲・中田喜直、歌・楠トシエ、画・和田誠の「誰も知らない」だった。その歌詞は「お星さまひとつ プッチンともいで/こんがりやいて いそいでたべて/おなかこわした オコソトノ ホ」。どの歌も、みんな覚えている。今でも歌えるのが不思議なくらいに。

「懐かしい人たち」の章では、室生犀星、三好達治、中勘助、寺山修司、永瀬清子、武満徹、茨木のり子、河合隼雄、吉野弘、まど・みちお、大岡信、和田誠など、親しい人々の思い出がたっぷりと語られる。谷川は弔辞に代えて、その人たちを「詩」で送ることもあったという。

たとえば「大岡信を送る。二〇一七年卯月」には、「本当はヒトのことばで君を送りたくない/砂浜に寄せては返す波音で/風にそよぐ木々の葉音で/君を送りたい」とあるように。

「自伝風の読む年譜」(1931年~2025年)も圧巻の読み物だ。谷川俊太郎は哲学者の谷川徹三と母・多喜子の一人っ子として生まれる。子どもの頃、心臓弁膜症にかかり、病弱だった。戦時中は母と共に実家の京都府淀町へ疎開。東京に戻ってからも学校嫌いが激しくなり、度々教師に反抗する。成績低下。定時制に転学して辛うじて卒業する。大学進学の意志は全くなくなっていたという。

18歳の頃から詩を書き始めて、21歳で第一詩集『二十億光年の孤独』(東京創元社)が出版される。

そして詩人・童話作家の岸田衿子、女優の大久保知子、絵本作家・エッセイストの佐野洋子と、3人の女性との結婚と離婚を繰り返し、後年、彼女たちは、長寿を全うした谷川より、みんな先に亡くなっていたことを知る。

作家の江國香織が、谷川の詩集『トロムソコラージュ』(鮎川信夫賞受賞の長編物語詩)を読んで、を書いている。

「とても多様な、自在で自由な詩集だ。作者のあとがきにもあるように、これらの詩はかなり物語的だし、「筋立てのようものがある」。でも、じゃあ、物語と詩の違いは何なんだろうと私は考えてしまう。谷川さんの書かれる詩は、いかに物語的でもやっぱり見事なまでに詩だ。

この本を読みながら、私は一つだけ解答例を思いついた(あくまでも例です)。

詩は放たれる。

物語は拾いあつめられる」と。

本書は、「私は立ち止まらないよ」に始まり、「夜になるとオーロラが現れるノルウェー北部のトロムソで、なかば即興的に書かれた、疾走感に満ちた表現作」なのだ、と。

谷川俊太郎は、世界各地へ出かけて自らの詩を朗読する旅を続けた。そして谷川の多くの詩は世界各国の言葉に翻訳されている。ヨーロッパ、アメリカ、アジアはもちろんのこと、中国奥地のモンゴル語にまで。

それにしても、なめらかな言い回しの日本語の詩を、どうやってうまく、その国の言葉に訳されたのだろうか? 少しでも私に外国語の素養があれば、その国の言葉に訳された谷川俊太郎の詩を、一度、読んでみたいなと思った。

2017年、獄中で死去した中国の人権活動家でノーベル平和賞を受賞した劉暁波の妻・劉霞は、北京の自宅で7年以上も軟禁されていたという。その間、彼女は谷川の詩を中国語訳で読み、自らの詩集『毒薬』の中に「無題-谷川俊太郎にならい」という詩を書いていたことを知った谷川は、その詩集を読んで即、「劉霞へ」という詩をつくって出版社を通じて彼女に送り届けたという。わあ、すごいなあ。詩の力は軽々と国境を超えるんだ。

翻って私は「詩」も「小説/物語」も、とっても書けないけど、読むのは楽しい。

私にできることといったら語ることぐらいかな。一人語りや周りの人たちとの語らいとか。

なぜか私は小さい頃のことや、ずっと昔のことなど、しょうもないことを、よく覚えていて、それも支離滅裂に、あっちへ飛び、こっちに転びながら、ふっと思い出すことがある。その時の雰囲気や、その人の表情、息づかい、周りの空気感が、色や、においと共に、ふつふつと蘇ってくるのが不思議、何の脈絡もなく。

だけど、私の語りを「面白いわ。もっと話して」と言ってくれる人もいる。そんな友人たちとの語りあいや、あるいはそれを自分の手元にそっと書き留めておく時間もまた、私にとって楽しいひとときでもある。

谷川俊太郎は晩年、「『この詩で何が言いたいのですか』と問いかけられるたびに戸惑う。私は詩では何かを言いたくないから、私はただ詩を存在させたいだけだから」と語る。

「まだ言葉にならない、ある種の心の状態としての<詩情>。その、まだ言葉にならない上澄みに、だがいくつかの思いがけない言葉が浮かび出ている。それを注意深くすくって篩(ふるい)にかけようとするのが、詩人という存在だ」とも書く。

ああ、わからない。謎が解けない。「詩」と「物語/小説」の違いが。でもまだ時間は十分ある。ならば、「詩」と「物語/小説」との違いについて、もう一度、谷川俊太郎の詩をたっぷりと読んで、ややこしい謎解きに挑戦してみようかなと思ったら、なんだか気分がワクワクしてきたよ。

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)