男子禁制の家で暮らす女たちの危うい変化

歌会でご一緒しているMさんから、同じ会のメンバーである木村紅美さんが 書かれた『熊はどこにいるの』の書評を頼まれた。第61回谷崎潤一郎賞受賞作である。どこか幻想的に感じられる動植物の気配を背景に、現実の女たちが心の底に置いているものが交響曲のように重なり合っていくこの物語は、『羽衣子』や『夢を泳ぐ少年』の延長にあるようにも感じられるが、今回は舞台が木村さんの暮らす岩手県の、山深くの地が舞台のようで、しかも女性だけのコミュニティが描かれており、登場人物たちの現在には東日本大震災の爪痕も刻まれているなど、木村作品の集大成のようにも思え、読んだ直後に「木村さん、ほんとにすごいです!!!」というメールを送った。

こんなテンションで書くので、書評というよりはファンの感想文ぽくなってしまうだろうが、初読でおぼえた土の香りのする淡い霧の中にいるようなふしぎな感覚を思い起こしつつ、書いてみたい。

ひとりの男の赤ちゃんの存在を巡る、四人の女性の物語だ。

主な登場人物は女性四人。東北の沿岸地域で美容師をしていたサキと、彼女が望まぬ妊娠をして産み落とした赤ん坊をこっそり捨てに行く時のドライバー役を引き受けるヒロ。「あらゆる暴力から逃げてきた女たち」をかくまう男子禁制の「丘の家」と呼ばれる女性だけの世界で、自給自足生活を送るアイとリツ。

サキには、大事な人を震災後の津波で失った背景があり、性産業で生計を立てている。父親がわからないまま産み落とされ、母親に捨てられる赤ちゃん。その子を、丘の上の女たちは拾い、ユキと名付けて育てていく。

幼少期に叔父から性的な暴力をふるわれたことで男性を一切受け付けず、男が触ったドアノブさえ憎むほどのリツは、ユキに男性器がついていることに最初は抵抗をもつ。ユキは生物学的には男であるが、その姿は華奢で、性差はまだ現れておらず、命すら自分に委ねられている。

――この子は、……なんで、朝になるたびあんなふうに心から、会えてうれしい、みたいな笑いかたができるんでしょう。

物語は、かぎかっこのないセリフたちと、意外なところにひらがなが使われる木村さん独特の繊細な文章で、最後までつづられていく。

社会通念や固定観念であるところの性差、母性、性愛……そうしたものが、この小説ではぐらぐらと不穏な霧につつまれ、見えなくされていく。外野のいない中年女性どうしのやりとりは、時に幼稚で、人間みがあり、生々しさが面白い。男性器を持つ存在が訪れたことで、男子禁制の空間に、不穏な気配がただよい出す。中でも私は、危うい熱に突き動かされるようにリツがユキへの関わりを変化させていくさまに、はらはらした。

一方で、「魔法のポケットみたいなおうち」の生活描写は読んでいてとても愉しい。

狩り、山菜摘み、動物の骨などを使った玩具作り。その生活には土や血のにおいがうっすら漂っているようで、甘やかで素朴、うっとりする。林檎のクラフティ、南瓜入り蒸しパン、人参ポタージュ、食用薔薇の花びらをちらしたお寿司、洋酒の沁みた桑の実、栗クリーム……「丘の家」の人たちが食べるものもまた、魅力的だ。「ストーブの炎に入れ黄金色に香ばしく焼きあげるグラタン」なんて聞くと、思わずじわりと唾がわくではないか。自給自足の暮らしの経験はなくとも、なぜか懐かしく、それでいて神秘的でもあり、わたしは夢見るように、こうした描写を読み続けたいとも思った。

[あさひな・あすか】

1976年東京都生まれ。会社員を経て、2000年にノンフィクション『光さす故郷へ』(マガジンハウス)を刊行。06年、群像新人文学賞受賞作『憂鬱なハスビーン』(講談社)で作家デビュー。以降、働く女性や子どもを題材に、多数の作品を執筆。主な著書に『ミドルノート』(実業之日本社)、『憧れの女の子』『自画像』『人生のピース』『ななみの海』(双葉社)、『月曜日の朝へ』『あの子が欲しい』(講談社)、『さよなら獣』 (中央公論新社)、『人間タワー』(文藝春秋)、『君たちは今が世界(すべて)』『普通の子』(KADOKAWA)、『翼の翼』『温泉小説』(光文社)等

◆書誌情報

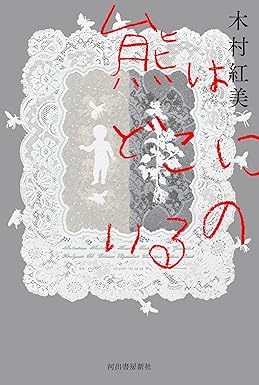

書 名:熊はどこにいるの

著 者:木村紅美

頁 数:186頁

刊行日:2025/2/6

出版社:河出書房新社

定 価:1980円(税込)

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)