2023年10月7日、パレスチナの「ハマース」(イスラーム抵抗運動)による一斉蜂起と、その後のイスラエルのガザ地区壊滅作戦(ジェノサイド)を機に、毎週土曜日「パレスチナの平和を求める会・京都」のデモが続けられ、もう100回近くになる。なかなか参加できなかったけれど、デモに行く友人の話を聞き、FBフレンドのコメントを見ると、歩道から応援する外国人や飛び入りの参加者もいて、この2年間、大勢の人たちが、ずっとデモ行進を続けてきた。

SNSで、いつもパレスチナについて的確に書いてくださる早尾貴紀さん(東京経済大学教授)が京都と大阪へ講演に来られると知って、ぜひ行かなければと、10月5日午前、会場の「ひと・まち交流館」へ向かう。タイトルは「いつの日かガザが私たちを打ち負かすだろう <10/07>から2年を迎えて」(主催・パレスチナの平和を求める会・京都)。デモに参加している人たちもたくさん見えて、席が足りないくらいの満席だった。参加費も無料。早尾さんは、その日の午後も大阪・降祥館書店で豊田直己さん(フォトジャーナリスト)と対談をされるとか。連日、お忙しい日々を送っておられるようだ。

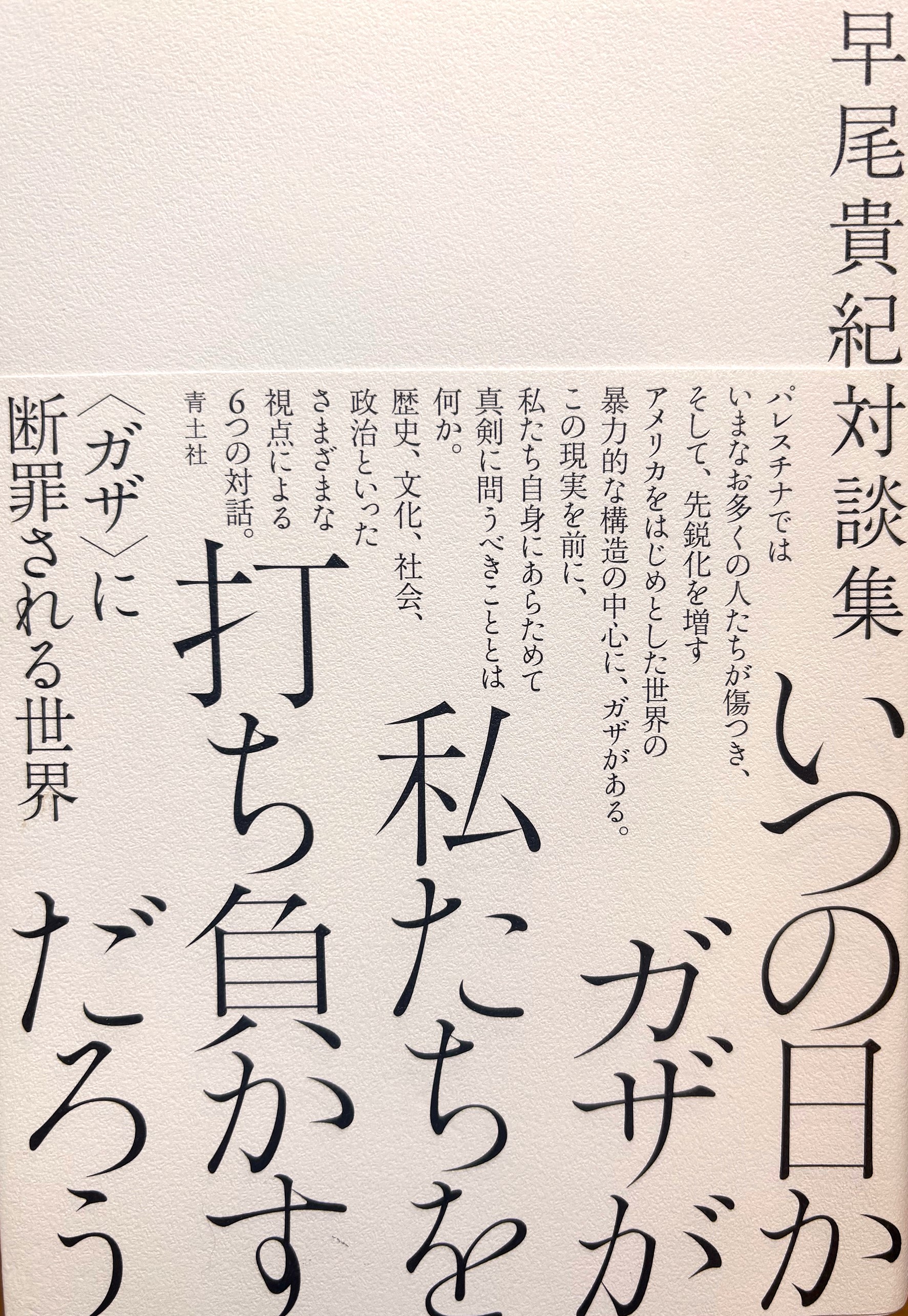

早尾貴紀対談集『いつの日かガザが私たちを打ち負かすだろう パレスチナ問題の「核心」<ガザ>に断罪される世界』(青土社、2025年7月)と、もう一冊、ハミッド・ダバシ著/早尾貴紀訳『イスラエル=アメリカの新植民地主義 ガザ<10.7>以後の世界』(地平社、2025年5月)の2冊を買い求めてサインもいただく。

早尾さんの熱のこもったお話に、会場の人々とともに共感しながら拝聴する。だけど、「なんて私は、これまで何も知らなかったのだろう」と思って心から恥じた。遠い地のこととはいえ、かの地の歴史も現在も、あまりにも知らなさ過ぎたのではないか、と。マスコミ報道も決して真実を伝えてはいない。さらに日本の過去と現在も、この地のジェノサイドとかかわりがあることに少しも気づかなかったとは。ああ、恥ずかしい。だから早尾さんの対談集『いつの日かガザが私たちを打ち負かすだろう』を読んで、一つひとつ確認していくしかなかったのだ。

早尾さんは、この本の序章に書いている。「ガザ地区が文字どおりに消滅させられようとしている。ガザ地区住民6万人以上に対する大量虐殺(ジェノサイド)にとどまらず、ガザ地区住民全員の域外追放が公然となされている」と。

さらに2025年1月、アメリカ合衆国でドナルド・トランプ大統領が就任するや、「ガザ地区を一掃し、米国による所有と再開発(中東のリビエラ構想というリゾート開発)を」と、あからさまな発言があったことも。

そして、ガザ地区の虐殺・壊滅・一掃は、決して10・7に始まったものではなく、ガザだけに限定されたものではないことも書かれていた。

第一次世界大戦後、イギリスがパレスチナをオスマントルコから奪い、「委任統治領」という植民地支配を開始した1920年代、「シオニズム運動は大規模なユダヤ人入植活動と入植者の組織化を進め、パレスチナ全土の獲得を現実的可能性において検討を始めた」とされる。

1947年、国連のパレスチナ分割決議を受け、1948年、イスラエルが建国。それに反発する第一次中東戦争、1956年の第二次中東戦争、1967年の第三次中東戦争を経て、イスラエルは東エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザ地区、ゴラン高原を占領。その間に起こったガザ地区南部での虐殺はかき消され、大量のパレスチナ人がシオニストの軍隊(イスラエル軍)によって組織的に追放され、人口の8割が難民となったことも、あまり語られず、パレスチナの人々が、もともといた土地から「移送」(トランスファー)により暴力的に追放され、難民化して休戦ラインが敷かれたところが「ガザ地区」と「西岸地区」になったことも、そんなに知られていない。そして「移送」は今なお続く。このような過去50年、100年の歴史のつながりの先に今があることを決して忘れてはならない。

だが、その間もパレスチナの抵抗運動は続く。パレスチナ占領への反対運動「インティファーダ」(民衆蜂起)が闘われる中、1993年、アラファト議長が率いるPLO(パレスチナ解放機構)とイスラエル・ラビン首相との間で「オスロ合意」が相互承認され、パレスチナ暫定自治協定が調印された。しかし「オスロ和平」は、イスラエルとそれを支える欧米社会にとって都合のいい枠組みをパレスチナに押し付けたものでしかなかったのだ。

やがて「オスロ合意」に反発するパレスチナ民衆は自治政府をつくり、活動を開始。2006年、パレスチナ評議会選挙で「ハマース」(イスラーム抵抗運動)が勝利する。しかし、その後もイスラエルの攻撃は繰り返されていく。

2025年9月30日、アメリカのトランプとイスラエルのネタニヤフとの間で「和平合意」案が出され、10月9日、その「第一次段階」として、ハマースが拘束する人質48人をイスラエルに引き渡し、イスラエルも、収監、拘束中のパレスチナ人1900人超を釈放。イスラエル軍は段階的にガザから撤退し、ガザの人道的支援物資の搬入も拡大させるというニュースが流れてきた。

果たして、この「和平合意」案の行方は? そしてパレスチナ/イスラエルの間に真の解決の道が拓かれるのだろうか?

早尾貴紀対談集を読む。2023年11月~2025年2月にかけて行われた早尾さんと7人の論者による対談集。若い研究者や現地を取材し続けるジャーナリスト、作家・詩人、歴史学者たちとの対談では、サラ・ロイ著『なぜガザなのか――パレスチナの分断、孤立化、反開発』(岡真理・小田切拓・早尾貴紀編訳・青土社、2024年)と、ジョー・サッコ著『ガザ 欄外の声を求めて Footnotes in Gaza』(早尾貴紀訳・Type Slowly、2024年)の2冊の本を採り上げ、熱い議論が繰り広げられている。

サラ・ロイ著『なぜガザなのか』の最後に書かれた言葉が、「いつの日かガザが私たちを打ち負かすだろう」だという。サラ・ロイはユダヤ系アメリカ人の政治経済学者で、両親ともにポーランド出身、ナチスの強制収容所からの生存者だ。彼女は、1980年代からイスラエル占領下のガザやヨルダン川西岸で長期の現地調査を重ね、データを実証分析するガザ問題の専門家。2009年3月に来日して講演や対談を行い、それは後にサラ・ロイ著『ホロコーストからガザへ-パレスチナの政治経済学』(岡真理/小田切拓/早尾貴紀/共編訳・青土社、2009年)として、まとめられている。

ジョー・サッコはマルタ共和国出身、アメリカ在住のコミック・ジャーナリスト。第二次インティファーダ期の2002~2003年にパレスチナに滞在し、「被抑圧者」「被差別者」の「下からの歴史」を徹底したオーラルヒストリーで聞き取り、それをコミックのかたちで描いている。

対談集第2章の「パレスチナと第三世界」では、金城美幸さん(名古屋学院大学)が、「パレスチナの女性たちが、植民地主義・資本主義・家父長制などの差別が交差的に降りかかる中、女性解放と祖国解放を同時に求める新たなパレスチナ解放の道を模索している」と語り、その解決のための新たな回路を見いだそうと、彼女自身、調査を進めているという。

また金城さんは「戦後日本は、在日朝鮮人という「半難民」生み出して出発した」と書く徐京植さんの本を引き、「徐京植さんは、戦前、植民地時代の皇民化政策により日本国籍を与えられた朝鮮人が、戦後、一方的に国籍を奪われ、制度的に排除されたことをパレスチナ難民と重ねて考えてこられた」と紹介する。

2009年、サラ・ロイの来日時、サラ・ロイさんと徐京植さんの対談が実現した。その後、徐京植さんは、2024年12月18日に急逝された。

「徐さんほど在日朝鮮人の近現代史をヨーロッパのユダヤ人やパレスチナ難民の経験に深く重ねて論じた人はおられず、エドワード・サイードなどにも言及し、サラ・ロイらとも対話を重ねて、ガザ地区のことを、ずっと案じ続けておられた」と、この章の結びの「附記」に記されている。

第5章の歴史学者・藤田進さん(東京外語大名誉教授)との対談では、圧倒的な軍事力をもつイスラエルと、石を投げ自分たちの声をあげることしかできないパレスチナの人々との「対比」。その「抑圧」と「抵抗」が繰り返される歴史の中で、「なぜパレスチナの人たちは「下からの抵抗」を続けていけるのだろうか?」と問う。

アラビア語に「タアーユシュ(共存・共に生きること)」という言葉があるという。「共に生きることを抜きにして本当の平和は来るのか?」と藤田さんはイスラエルに向けて厳しく問い糾す。

そして藤田さんは、「アラブ世界はもともとユダヤ人世界でもあるんですね。パレスチナはユダヤ教徒たちの住んでいる場所でもあったんです」「中東では同じ街の中にモスクがあり、教会があり、シナゴーグがあって生活文化を共有し、同じアラビア語を話している。中東のアラブ人の中には多様性があり、共存があったのです」と語っている。

確かにそうだった。私も、中東地域に旅したのはわずかにトルコくらいだけど、南周りの安切符の飛行機でトルコへ向かい、途中、中継地のドバイ空港で飛行機を降りる。夜中の空港の、湿気の多い、あまりの暑さに、第3ターミナルの無料シャワールームで温水シャワーを浴びてすっきり。ドバイ経由でイスタンブールに着いた時も、確かに、そう思った。イスタンブールの街中は、モスクも教会もシナゴーグも、すべてが混在していた。トルコはヨーロッパとアジアをつなぐ国だなと思った。イスタンブールの街で出会った人々や、かわいい子どもたちも、みんな、とっても優しかった。

早尾さんは、欧米の帝国主義・植民地主義が生み出した問題、「難民」と「帝国」は表裏の関係にあると言う。しかも、「それに対する抵抗や変革の可能性は常に、下から、民衆から、難民から起こるものだ」と語る。

第6章では、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員としてルワンダ、ケニア、コンゴ、ジュネーブで勤務経験がある米川正子さん(神戸女学院大学)が、「人道」や「和平」という用語はマジックワードだと語る。「ジェノサイド」と表現するかわりに「人道危機」にすり替えてしまう。それは新植民地主義につながるのではないか、と。そして「援助」が便利な言葉として使われていく。誰が「和平合意」の原案をつくっているのかを再考しなければならない。さらにマスコミ報道もまた同じく、信用できないのだ。

米川さんは、「「ジェノサイド」の極限は「生存不可能性」であり、社会基盤や教育、宗教施設、住居空間の破壊、さらには大学・図書館・公文書館・裁判所がもつ記録文書の破壊、究極には民族の記憶の抹消や民族のアイデンティティの抹消を考えていく」と指摘する。まあ、なんて恐ろしい。

だがしかし、パレスチナ難民たちの抵抗は終わらない。決して諦めることなく続いていく。まさにサラ・ロイの言う「いつの日かガザが私たちを打ち負かすだろう」の言葉通りに。

世界は広い。パレスチナ/イスラエルについて、知らないことばっかり。知らないことを知る大切さを改めて知る。そのことを、しっかりと胸に受け止め、あともう少しだけ、がんばって生きていこう。

そしてパレスチナの人たちへ。「どうか、安らかな平和を」と、心からの願いを込めて。

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)