まだ、リブもフェミニズムもなかった頃、一人の女が「ニコヨン」として底辺を生き、社会運動を闘った記録。その郡山吉江さんの文章をあちこちから集めて、一冊の本に編んでくださった出版社・共和国の下平尾直さんに心からの感謝を。

近くの書店の本棚に、いつも愛読する共和国の取引代行(TRANSVIEW)のこの本を見つけて、すぐに手にとり、買い求めた。郡山吉江著『しかし語らねばならない 女・底辺・社会運動』(共和国・2022年9月)。

表紙裏に載っている「郡山さんを励ます会」での笑顔のお写真。1980年、73歳の郡山吉江さんだ。凜として、優しさ溢れる表情が、実にいい。人の生き方は顔に現れるんだ。

郡山吉江(1907~1983)は、小学校卒業後、タイピスト学校を出て童話雑誌の同人となり、『プロレタリア詩』への寄稿を通して夫となる詩人・郡山弘史を識る。敗戦後の1950年、仙台で日本共産党に入党。しかし「国際派」と「所感派」をめぐる共産党内部の「50年問題」で「国際派」の春日庄次郎と近かった郡山吉江は党を除名され、その後は婦人民主クラブ初代仙台支部長として活躍。1948年に上京以来、30年近くを「ニコヨン」として働き、家計を支えていく。

敗戦後、多くの人々が生活に困窮する中、1947年、国は「緊急失業対策法」により「緊急失業対策事業」を発足させ、GHQ(進駐軍)も、その方針を支援する。1996年、「緊急失業対策法を廃止する法律」により事業が終息するまで50年近く、失業対策事業は続いた。いわゆる「日雇い労働者」として、正しくは「失業対策事業登録人夫」として働く。職安とヤクザが結託する理不尽な葛藤の中で、彼ら彼女らは自らの肉体を通して最底辺の生活を支えていく。この事業が始まった当初、日当240円だったことから「百円玉2個+40円」で「ニコヨン」と呼ばれるようになったという。

やがて高度成長期を迎えて男たちは定職に就くようになるが、とり残された女性や高齢者は、なお日雇い労働者として働き続けていく。私も子どもの頃、汗を拭きつつ懸命に働く「ニコヨン」の人たちの中に、かなり女の人たちがいたことを、学校への道すがらよく見かけたことを思い出す。

1966年、夫の弘史がわずか3カ月の闘病で亡くなり、その後、郡山さんは、1968年の国際反戦デーの新宿騒乱で逮捕された若者の救援運動、三里塚野戦病院の支援や炊事係、東アジア反日武装戦線支援闘争、そして米津知子さんの「モナ・リザ」スプレー裁判支援や死刑廃止運動まで、阿修羅の如くかかわっていく。自らも大きな病気を抱えつつ、「ニコヨン」生活を続けて、1983年、76歳で没するまで、まさに体を張った闘いは止まることがなかった。

「自分が、うまいものを食べるとき、となりに空腹の人がいてはおいしくない」と彼女は書く。彼女の闘いの内実を、よく物語っている言葉だと思う。

今年は戦後80年。マスコミでもさまざまな戦後企画が報道された。私も戦後すぐの頃のことを、かすかに覚えている。

NHKラジオから流れてくるラジオドラマ、戦災孤児たちを描いた菊田一夫作「鐘の鳴る丘」(1947~1950)の主題歌「とんがり帽子」(作詩・菊田一夫、作曲・古関裕而)を歌いながら、毎日、ラジオの前に座ってドラマが始まるのを待ちかねて聴いていた。

「緑の丘の赤い屋根。とんがり帽子の時計台。鐘が鳴りますキンコンカーン。めぇめぇ子山羊も啼いてーます。風が、そよそよ丘の家。黄色いお窓は俺らの家よ」。そして2番の「父さん、母さん、いないけど、丘のあの窓、俺らの家よ」という歌詞に、この子たちに親がいないことを知る。この主題歌とともに、語り手の巌金四郎の声を今も、はっきり覚えている。

小学1年生の時、みんな学校へ布製の手提げカバンをもっていくのに、一人だけ黒革のランドセルを背負ってくる男の子がいた。「いいなあ」と思った。「あの子はオンリーさんの子よ」という噂を聞いて「オンリーさんって、なあに?」と母に尋ねたら、「そんなことは知らなくていいのよ」と教えてくれなかった。進駐軍のアメリカ兵と「パンパン」と呼ばれる日本女性のカップルの間に生まれた子だったことを、後になって知る。あの子は、その後、アメリカへ渡ったのかな?

1950年代は、まだ大阪の京阪天満橋駅構内でも靴磨きの少年がせっせと働いていた頃。近くに住む私の家の裏を流れる大川を、宮本輝の『泥の河』に登場する水上生活者の一家が、洗濯物を川面にたなびかせてポンポン船で移動していた。船の上から小さな子が手を振るのを見て、私も大きく手を振って返した。

編集者の下平尾直さんは、郡山吉江の没後40年を経て彼女の文章を採録するにあたり、4つの柱を立てたという。①女であること。②反天皇制。③終戦後から一貫して日雇い労働者として生きたこと。④夫の没後、数々の社会運動の一翼を担い、国家権力との闘いで逮捕された人びとの救援活動に従事したこと。いずれも「日本の現代史を考えるうえでの重要なテーマであること。それはわれわれの生きるこの世界を底辺から考えることになるからだ」と、彼は「解説にかえて」で書いている。

郡山吉江著『三里塚野戦病院日記』(柘植書房、1979)、『冬の雑草』(現代書館、1980)、『ニコヨン歳時記』(柘植書房、1983)の他、彼女が寄稿した『婦人民主新聞』『女・エロス』『思想の科学』『救援』『銃後史ノート』復刻版などからも採録されている。

それに応えるように郡山吉江さんは、これ以上は削れないほどの、とぎ澄まされた文章で潔く書く。生身の肉体から発せられる鋭い言葉が紡ぎ出されていた。

それはまた、郡山吉江が書いた「著者の分身として――雫石とみ著『荒野に叫ぶ声:女収容所列島』跋」にも重なる。雫石とみ(1911~2003)は、戦争ですべてを奪われ、天涯孤独の身で日雇い労働者として働き、日雇い労働で貯めた私財をすべて注ぎ込み、「書くことが生きる支えになったから、そういう人を奨励するため」に「銀の雫文芸賞」を創設した。自らは六畳一間のアパートで一人暮らしをして、92歳で亡くなるまで日記をもとに文筆活動を続けた人だ。そんな雫石とみに郡山吉江は自らを重ねて書く。

さらに郡山吉江は、「女の解放を阻む元凶は天皇制であること」に行き着く。それは加納実紀代さんの「銃後の女たちは戦争に協力することで、解放の幻想をもっていたのではないか」という問いに、自ら応えないといけないとの思いから。そのことを郡山吉江は正面から受け止め、「それは私の恥部」とした上で、「しかし語らねばならない」と心に決めたのだという。

私自身も1970年代後半、京大で開かれた「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」主催の加納実紀代さんの講演を「うん、うん」と大きく頷きながら、じっと心に止めて聴いたことを思い出す。

そしてリブの田中美津さんが、1983年、『婦人民主新聞』に書いた郡山吉江さんへの追悼文が本書に収録されている。「郡山さんは“目にモノ見せてやらん”の気概で生きたヒトだった。弱音を吐かない、屈しない。とりわけ権力の不正義に対しては容赦なかった。一途な、意地のあるヒトだった。あたしはそういう彼女が好きだった。今はただ、ホロホロと悲しいだけだ」と書く。

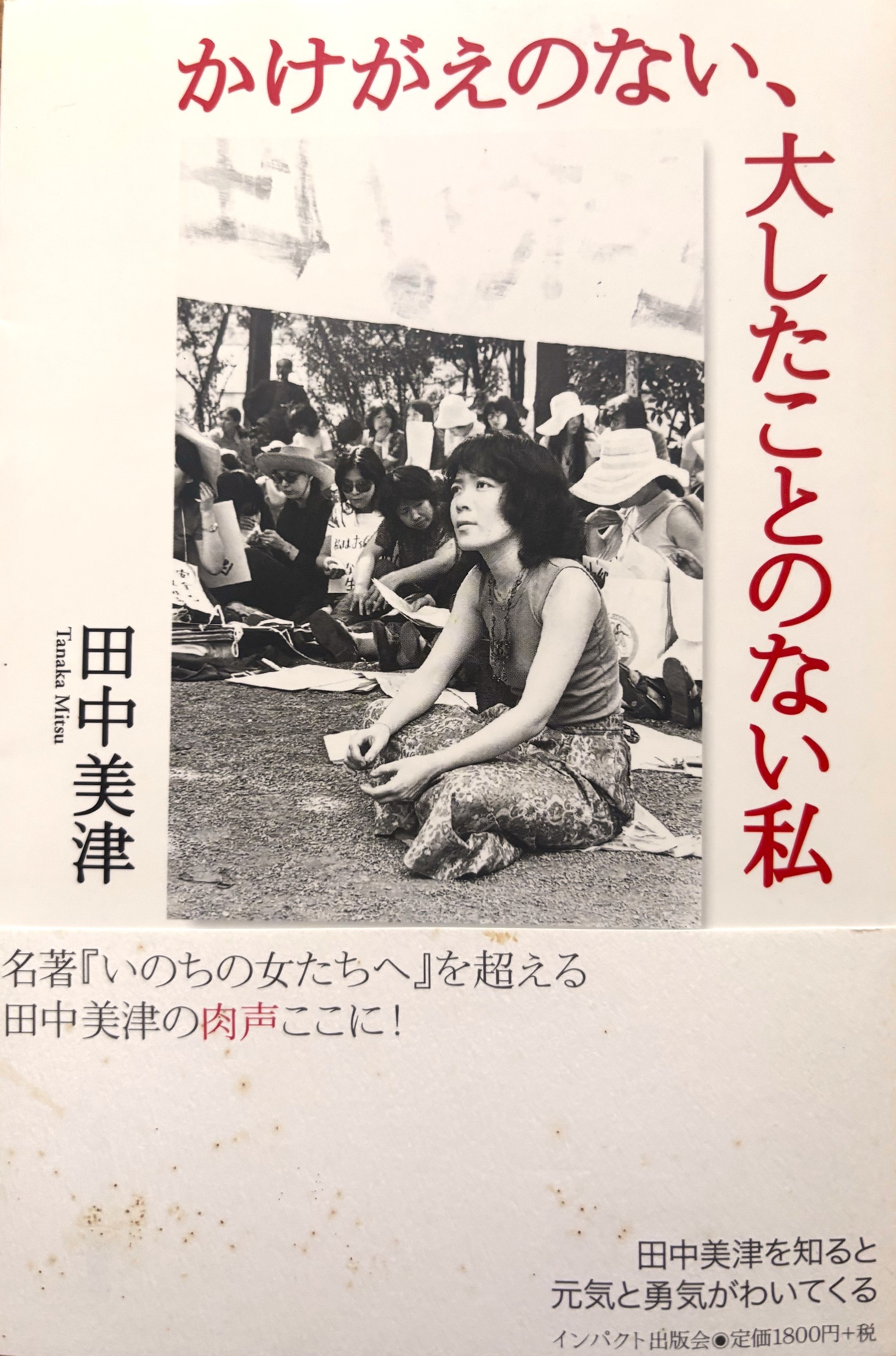

その田中美津さんと加納実紀代の二人が丁々発止と激論を交わす、対談・田中美津×加納実紀代「真面目はマジョルカの薔薇で、不真面目はシシリーの花」が、とっても面白い。これは『インパクション89号』(1994年11月)に掲載され、後に田中美津著『かけがえのない、大したことのない私』(インパクト出版会、2005年)に採録されている。これがなんとも圧巻なのだ。

論争の中身は、加納実紀代著『まだ「フェミニズム」がなかったころ』(インパクト出版会、1994年)の「あとがき」に加納さんがリブについて触れた「比喩」をめぐってのやりとり。田中美津さん特有のイキのいい台詞の反論がバンバンと響く。「さすが、美津さん」と思って読む。詳しくは前述の本を、じっくりとお読みあれ。

そして加納実紀代さんも田中美津さんも、もうお二人とも、この世には、おられないのだ。大事な大切な、いい人たちばかりが、どんどん先に逝ってしまわれる。本当に寂しい。

晩年まで郡山吉江さんが籍を置いていた婦人民主クラブに、郡山さんが亡くなられた1983年、私も京都の婦民の下鴨支部に入れてもらった。これがまたホントに恥ずかしい話なのだが、この選択は私自身の主体性ではなく、当時、義母の介護を終えて看取った専業主婦だった私に、元夫から「お前、これから婦人民主クラブに入れ。君も少しは解放されるだろうから」と勧められたからだったのだ。

その当時、婦民は中核派からの組織介入で揉めていた。だから私が下鴨支部の佐伯道子さん(滝川事件で京大を辞した佐伯千仭先生のおつれあい)宅へ、入会のお願いに伺った時も、「この人、もしかしたら、あの白ヘルのセクトじゃないの?」と疑われて、あれこれ尋問されたことも思い出の一つ。

その6年後に元夫と合意の上で離婚した私は、その後、婦民の支部の女たちに、どんなに支えられたことか。彼女たちに心からの「ありがとう」を言いたい。

母より一回り以上年上の郡山吉江さんのご本を読み、戦前から戦中、戦後80年を経てもなお、女たちが置かれた理不尽な位置や立場、女たちの無念な思いや生き難さは、今もあんまり変わってないなあと思う。

だからこそ郡山吉江さんは、その一つひとつをしっかりと言葉にしてくださったのだ。今度はそれを私たちが、さらにその次の世代の女たちが、「この思いを自分の言葉で語り継いでいかなければならない」番だ。

後に続く私たちが、女が真に自由に生きていくためには、「女たちの思いをきちんと言葉にして他者に伝え、社会の矛盾に抗していかなければならない」と、しっかり心にとどめて、まだ暑さが残る秋の夜長に、静かに本を読み終えた。

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)