② 家庭はフェミニスト養成所 でも学校の先生には恵まれた

私はことごとく何事も全うしたことがなく、自己評価も低い。要領もよくなくて不器用だ。幼稚園時代にバレエを習っていた。一緒に習っていた仲良しの女の子は、お母さんが宝塚のファンで、娘を宝塚歌劇団に入れたがっていたようだった。踊るのは好きだったが諦めた。胸が大きくなり過ぎたせいだ。自らの女性性が疎ましかった。

バレエを習っていた幼稚園の頃(左から2人目が私)

記憶にない子ども時代に三輪車で事故って、顔に3針以上の縫った傷がある。それよりも前の赤ちゃん時代に、テーブルの角に額をぶつけて、これも3針以上縫った傷がある。小学生の時に、大きくなったら何になりたいか誰かに聞かれて、当時演劇部だったので「女優さん」と答えたら、母から「お顔に傷のある人は女優さんにはなれないんですよ、ごめんなさい」と言われた。母は母で、娘の顔に消えない傷を負わせてしまったことを悔やんでいた。自分の不注意のせいで女の子の顔に傷をつけたと。自分が親になってみれば、母の悔やむ気持ちはわかるのだが、少女の私はそれを言われるのが嫌だった。女の子の値打ちは顔で決まるのじゃない。でも少なからず母はそう思っていることが伝わるのだった。自分のせいではないのに、淡い夢をあきらめさせられるなんて。子ども時代はけっこう深く傷ついていた。

七五三(2歳8カ月)。撮影日は1964年11月15日

育ったのはいわゆるDV家庭だ。5歳の時にははっきりと父を敵だと認識した。目の前で母が蹴られたり殴られたりするのを見た。ある時、なにかのことで腹を立てた父が部屋にあった裁ち鋏をつかんで母の頭に力任せに振り降ろし、母の頭の上でその刃がパキンと折れたのを見た。私自身も大学生の時、教育実習の授業の打ち合わせを母校である実習先の担当教諭と話し込んでいたら、電話が長いと父が腹を立てて受話器を取り上げ、その受話器で殴られた。見る間に額に大きなタンコブができ、私はそのまま電話の相手の担当教諭の部屋に逃げ込んだ。まだ若い男の先生だったから、今になって思えばその先生もよほどご迷惑だったことだろう。父のいない間に着替えだけ取りに戻って母に居場所を伝え、数日間をその担当教諭の部屋で過ごさせてもらい、最後は先生が家の前まで送ってくださった。結局その逃避行は学校にはばれないまま、私は教育実習をやり終えた。

父は、私が小学校4年生の時、自分の親戚筋から男の子を養子に迎え、その子に期待した。田舎から来た、まだ「おねしょ」の癖が治らない小学校へ上がる前の男の子に母は気を遣い、心労で倒れてしまったことがあった。母は父からののしられ、「誰のおかげでメシが喰える」「出ていけ」はよく聞いた言葉だ。父が「誰のおかげでメシが喰える」と母に言った時、私は思わず、「あんただってお母さんにお料理してもらえなかったら食べられないじゃないの!」と叫んだことがある。その時の背景のカーテンの色柄を覚えている。小学生の頃だった。余計に可愛くなかったと思う。父から繰り返されるお決まりの母に向けた侮蔑の言葉から、私は、「メシは自分で喰う」(ご馳走してもらったら何らかのお礼をする)、「出ていかなくてもいい空間を得る」ことを体の中にしみこませた。要するに学んだのである。

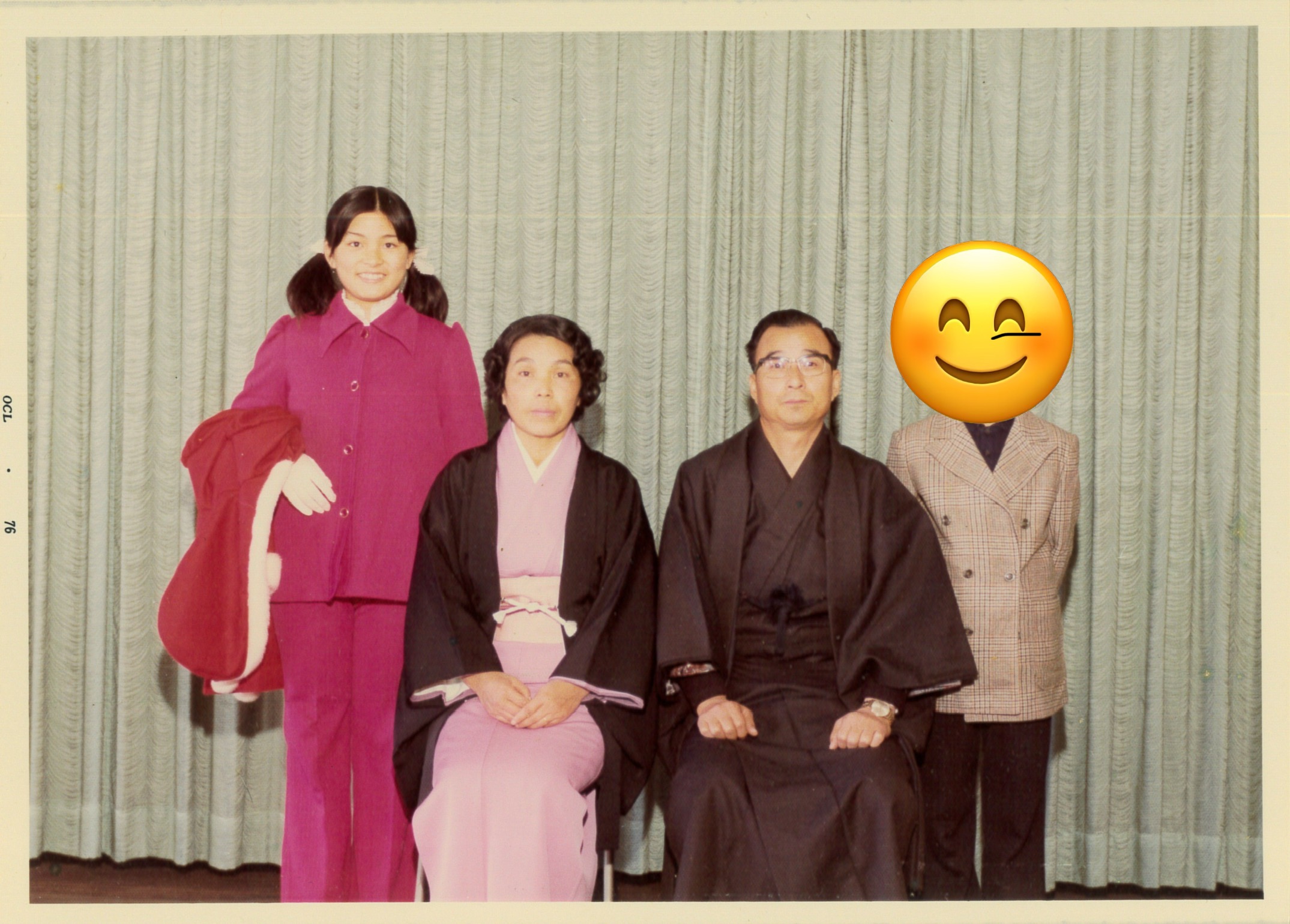

当時撮った家族写真

男の子は父から愛されるのに、私は愛された感覚を持てなかった。父にすれば母と私の結びつきがゆるぎないもので、自分の愛情の対象を持ちたかったこともあるのだろう。私には、女の子に生まれたのは私の努力が足りなかったわけではないのに、男の子は男の子というだけで優遇されているように見えたのだった。その男の子は自分がもらわれてきたとわかる年だったから、普通にぐれてしまい非行に走った。幾度も警察から呼び出しを受けた。彼は田舎の少年院へ入り、父は親としての保身から「責任を取り切れない」と数年後養子縁組を解消した。今の彼は完全に更生して、誰と会っても「感じのいい人」と言われ、結婚して2人の子どもにも恵まれている。

「女に学問は要らん」と言って、私は大学進学を反対された。それは女学校を出て田舎の教員をしていた母への当てつけでもあった。家庭での日常生活の折々にそういう言葉を浴びせられ続けて、私は「なんで女の子だと損するの?」という感覚に敏感になっていった。家の中は男尊女卑、女性差別と家父長制が充満していた。感覚というものは抑圧を受けてこそ、より磨かれるところがあると思う。玄関先で、母が尊敬できない男の靴を身をかがめて磨いている。そんな母の背中が悲しかった。靴磨きセットが入っていたのは東京泉屋の白と紺色のクッキー缶で、心満たされていた頃の東京の思い出は少しでも母を慰めていたのだろうか。

5歳の時に小児結核を発病してサナトリウムで過ごした私は、小学生時代は長欠児童だった。そのせいでローマ字の習得ができなかった。母が教えられないわけではなかったろうに。小学生時代に普通に同年代の子らと遊べなかった私の娯楽は自然と本になった。図書館の棚のこの列とあの列は全部読んだ。それが私のささやかな楽しみだった。「赤毛のアン」に夢中になって、空想好きな少女時代だったと思う。ヘルマン・ヘッセの「霧の中」という詩にインスピレーションを受けて、水彩画を描いて数日間を過ごしたこともある。

高校生英語弁論大会で優勝した時にもらった記念の盾

中学の最初の英語の授業が始まる前、英語の先生にローマ字が読めないことを言いに行ったら、その先生は、「英語とローマ字は全然違うものだから、今から頑張ればいいのよ」と言われ、私は英語が好きになった。その先生は、「あなたが英語を勉強するのは世界に羽ばたくためよ。井の中の蛙であってはダメよ」とよく言われた。坂本龍馬の話もよくされた。高校時代にも英語教育に熱心な先生に出会って、50校以上参加する高校生英語弁論大会に3年連続で出場。特訓の末3年目にその先生の悲願だった優勝トロフィーを学校に持ち帰ることができた。‶Where there is a will,…”というタイトルで、大学に進学して教師になりたい夢を語ったが、父から反対されていると言ってやった。

‶…I love him, but I don’t like his idea. I want to be a teacher…”

ここのくだりは先生が書き替えた。父なんて愛してもいないのに。コンテストの後の学校の全体朝礼で、私は講堂のステージで表彰され、校長先生が、“Congratulations‼”と嬉しそうな顔で言ってくださった。スピーチの内容で嘘をついたことで、私は心からそれを喜べなかった。でもその英語の先生からいい言葉をいただいた。

「英語を使えるだけの人間になるな。英語を使って自分を語れる生き方を創れ」

亡くなってからわかったことだが、母はギリシャ語を勉強していた。新約聖書を原典で読むためで、これもAさんから贈られたギリシャ語の新約聖書があって、その中に母の字で書き込みがある箇所がある。母の手記の中にも、「先生にパリ会からのご案内(中略)とてもゆきたいし先生にお願いしたいけれどギリシャ語の勉強のためおことわり ギリシャ語の暗唱に一生懸命 どうぞ火曜日までに覚えることができますように」という記述がある。クリスチャンだった母が自死に至ったのは私には重い十字架だ。

母の遺した手記を読んでいて、

「一粒の麦もし地に落ちて死なずば、唯一つにてあらん

もし死なば、大きな実を結ぶべし」ヨハネ伝十二章二十四節

と書いてあるのを見つけた。

母が亡くなってから大きな変化が連なった。(続く)

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)