いつも味のある記事を書く毎日新聞・鈴木英生記者の、これもまた大好きな清末愛砂さん(室蘭工業大学教授)へのインタビュー記事(毎日新聞2024年1月31日付)を読む。リードには「憲法とジェンダー法学が専門の清末愛砂さん。20年以上パレスチナ支援に関わり、現状への怒りは人一倍のはず」とある。

「ところが最近の清末さんは、イスラエルの国際法違反を淡々と指摘し、意外と抑制的だ」と本文に進む。清末さんを学生時代から知っているという鈴木さんは、2002年春、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で活動中、侵攻してきたイスラエル軍の銃撃に遭い、負傷した彼女を現地への電話取材と成田空港に出迎えて取材をしたという。その時、清末さんは「2000年の冬に初めてガザ地区に行った時、「人間であることの恥」という言葉が浮かんだ」と語ったという。今回のインタビューで清末さんは「怒りは絶対に大事。その上で正当性を語る論理が必要だ」と言い、「そのことを支援にかかわるアフガニスタンの女性運動から学んだ。私は法学者ですから普遍的な言葉を武器にしなければ説得力のある批判はできない」と答えている。

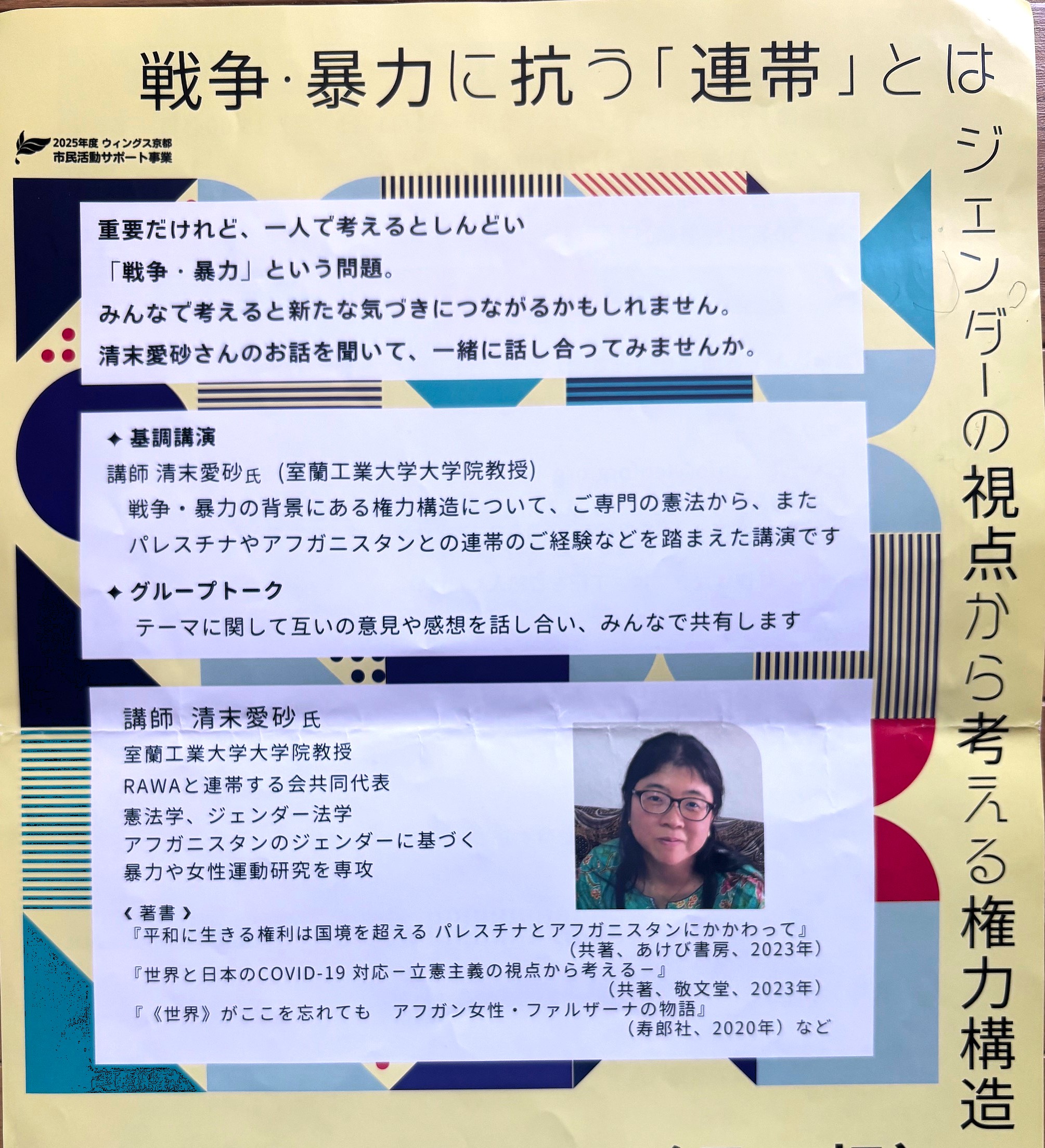

その清末さんが、2025年11月24日(月・祝)、京都に講演に来られると知り、早速、会場のウィングス京都へ向かう。テーマは「戦争・暴力に抗う「連帯」とは ジェンダーの視点から考える権力構造」(主催・一般社団法人LEO-G)。LEO-Gの堀久美さんに誘われて、「ふぇみん」の友人にも呼びかけて参加する。

この日も清末さんは講演を淡々と論理的に進めていく。日本国憲法の「前文」と「9条」「13条」「24条」を交差させ、「非暴力に基づく平和的生存権」と「個人の尊厳と両性の本質的平等」について力強く語られる。そこに通底するのは、まさしく「家父長制」だった。国家による、または家庭内での「力による支配」への否定こそが大事。さすが憲法学者、ジェンダー法学者だと思いつつ、胸に深く刻んで聴き入った。

戦争や武力行使(事実上の戦争)は突然始まるものではない。それを是とする精神構造を醸成する教育、家族観、役割の提示、ナショナリズムを、憲法24条の「平和主義の観点」から読み解くことが大切だという。今、それを崩そうと目論むのが、参政党の「新日本憲法構想案」であり、自民党内閣が2026年通常国会に提出し、成立を目指そうとする「旧姓使用の法制化法案」という夫婦別姓を否定する戸籍制度の存続や、高市首相の「ワーク・ライフ・バランス」否定の発言だと指摘する。

憲法施行から78年。「平和的生存権」(前文)や「戦争放棄及び戦力の不保持」を規定する9条とともに、24条の、家制度に基づく「国家」のありようを否定し、家族のような親密圏でのファミリーバイオレンス問題への対応を含む条文を交差させようと、清末さんは主張する。事実、2001年、DV防止法が24条を根拠に制定され、その後、2004年、2007年、2013年、2019年、2023年と改正が重ねられてきた。

「力による支配」を是とすれば、軍事的に優位に立つ発想を肯定することにつながる。その意味でも「24条は平和主義と密にかかわっている」とし、この「平和主義」を根底に、「9条」と「24条」の2つの条文が互いに交差し合う「トライアングル平和論」が大切、と清末さんは力説する(「憲法24条も「平和主義」を構成」山梨日々新聞「時標」、2025年5月6日付)。

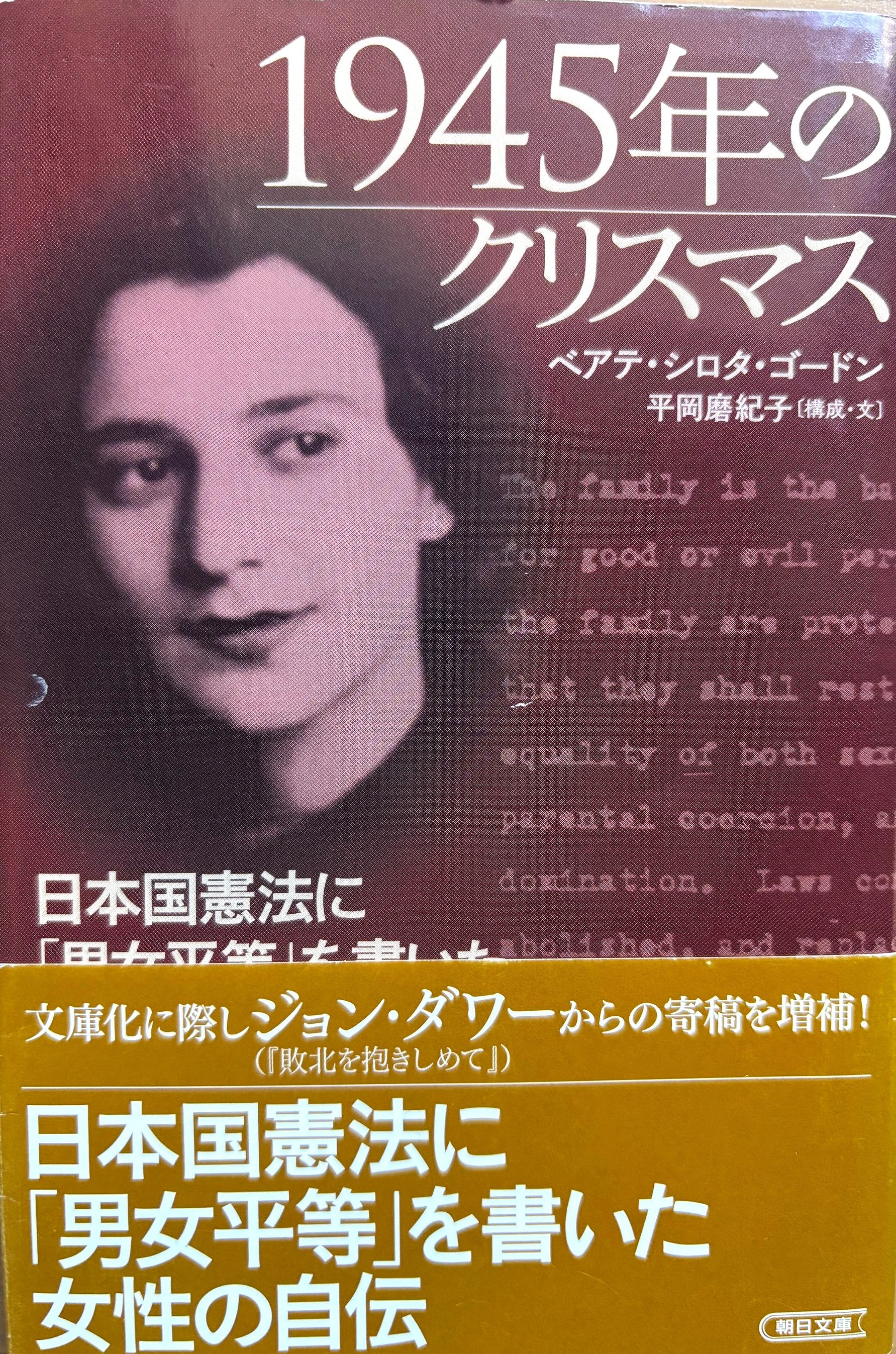

日本国憲法に「男女平等」を書いた女性、ベアテ・シロタ・ゴードンにふれて、7年前にエッセイ「71年目の「憲法記念日」に、思うこと」(旅は道草・100)を書いたことを思い出す。

1945年12月24日、ベアテ・シロタ・ゴードンは連合軍総司令部GHQの民間人要員の一人として日本に赴任する。22歳だった。1946年2月1日、毎日新聞がスクープした日本政府の「憲法草案」が明治憲法の域を出ていないことに対して、2月4日、ホイットニー准将はマッカーサー・ノートの3項目、①天皇をヘッドの地位に置くこと、②戦争放棄を明示すること、③封建制度廃止を重点に、「民主化」をモデルとする「新憲法草案」の作成を指令する。2月13日、GHQ憲法草案が完成、14日、日本政府に手交される。3月4日~5日、日本政府と民政局との対訳会議でベアテさんは通訳として出席。32時間に及ぶ日米翻訳戦争の末、3月6日夜、「憲法改正草案要項」がまとまり、日本政府の主体のもとに発表された。

ベアテさんは「男性も女性も人間として平等であること」をキーワードに据え、日本女性の権利を法律がどのように規定しているかを民法からすべて、目を通し、「日本の国がよくなることは、女性と子供が幸せになること」と考える。しかし、32時間に及ぶマラソン通訳の中では、「日本には、女性が男性と同じ権利を持つ土壌はない。日本女性には適さない条文が目立つ」と主張する日本側の言い分を通訳者として正確に伝えなければならない葛藤も、強くあったという。

またベアテさんが提案した妊婦の保護や非嫡出子の権利、老人福祉に関する項目など、7つの条文はカットされた。1993年5月の訪日時、憲法の条文を作った当時、民政局次長だったケーディス大佐とベアテさんが対談したテレビ番組で、キャスターの田丸美寿々さんの「なぜ人権条項の中の女性の権利の条文がカットされたのか?」という質問に、一貫して簡潔主義を貫くケーディス大佐は「こういった条文は民法に入れるべきであり、憲法に入れるべきではない」と答えたという。

ベアテさんは日本国憲法の草案にかかわったことを誇りに思い、「平和が大事。平和でないと芸術も文化も育たない。女性も幸せになれない。日本国憲法を大切にしてください」と語るのが、いつも講演のラストの言葉だった。

はてさて、「家父長制」とはなんとやっかいなものなのか。アンジェラ・サイニー著、上野千鶴子解説、道本美穂訳『家父長制の起源』(集英社刊)の書評を、持田叙子さん(日本近代文学研究者)が書いていた(毎日新聞「今週の本棚」2025年11月11日付)。「社会がすべて家父長的」である事実を唱える社会学者ゴールドバーグや、インドのケララ州は古くは母系社会であり、母系大家族での暮らしもあったとか、世界各地の家父長制についての言説が紹介されていた。

「家父長制とは男VS女の抗争ではない。そんな単純ではない。階層や経済が複雑に入り組む。だれもが被害者であり加害者である。読めば生きる視野が大きく広がる最新のジェンダー論」と書かれていた。ああ、この本も、ぜひ読まなくっちゃ。

翻って私もまた、家父長制に絡め捕られてきた一人だ。高校生ぐらいまで一応は女も男も対等だと思い込んでいた。ほんとは、そうではなかったのだけど。大学卒業を前に、指導教授から「就職なんかせずに早く嫁に行け」といわれてびっくりしたこともある。1970年以前、民間企業は女子学生の採用試験を受け付けず、公務員か教員、マスコミだけが「女子可」だった。読売新聞社の最終面接に残ったものの、受付名簿の備考欄に中曽根康弘以下、有名な政治家の推薦者名が堂々と明記されていたのには、もうビックリ。辛うじて知人の紹介で非常勤として入った教科書会社は、当時でも珍しく男女平等、常勤・非常勤の区別なく、月給もボーナスも同額、有給休暇も同じ待遇で、会議も自由に発言できた。社長以下、役員は全員、学生運動の活動家だったらしいけど。

にもかかわらず、「惚れた弱み」で結婚相手が新聞記者として新任地の千葉へ赴任することになり、あっさり仕事を辞めてしまった私。結婚後しばらくは、耳慣れない夫の姓を窓口で呼ばれて「誰のこと?」と怪訝に思ったこともある。当時は成田闘争の最中、夫は取材に行ったきり全く帰ってこない。ワンオペ育児に明け暮れる専業主婦の毎日。数年後、京都の義母がガンに倒れ、「私が看護に帰らなければ」と思い込み、転勤を嫌がる夫を説き伏せて京都へ向かう。夫の兄も私の母も反対するのを押し切って「すべて私の意思で選んだこと」と思っていた。看護の日々は今も悔いはないけど、やはり家父長制に縛られていたのかもしれない。5年後に義母を看取り、その7年後、「お互い、自由になろう」と話し合って離婚してからは、少しは私も自由になったかな。

さて、清末さんの話に戻る。文・清末愛砂 絵・久保田桂子『<世界>がここを忘れても アフガン女性・ファルザーナの物語』(寿郎社、2020年2月)を読む。「ノンフィクションに極めて近いフィクション」の優しい物語だ。

優しい文章と絵の他に、「注」に書かれた解説で現在のアフガニスタンの政治状況がよくわかる。2001年、米英によるターリバーン(ダリー語の表記)政権崩壊後の現在は、①米軍が支配するアフガン政府軍、②ターリバーン、③イスラーム国の三つ巴状態にあるという。

厳しい家父長制のもと、1977年、アフガニスタンフェミニスト団体「アフガニスタン女性革命協会」(RAWA)が設立される。清末さんは「RAWAと連帯する会」の共同代表でもある。さらに1995年に誕生した「アフガン女性ネットワーク」(AWN)も活動中だ。

清末さんは本書の「おわりに」で、「暴力に屈せず闘い続けてきたアフガン女性が確かに存在し、女性たちがいまもなお、人権を求める<闘い>の最中にあること」を示し、この本を書く理由を「アフガニスタンを攻撃した大国や各勢力を裏から繰ってきた諸外国、それに迎合してきた国際社会がいとも簡単にアフガニスタンを忘れ去ろうとしていることに対する、わたしなりの抵抗でもあった」と結んでいる。

ファルザーナのモデルは、2017年7月24日、カーブル(ダリー語表記)で起きた大規模な爆弾テロに巻き込まれて命を落としたアジーサであり、彼女を追悼する書でもあるという。彼女との出会いは地元NGO「アフガニスタンの子どものための教育とケア協会」(AFCECO)だった。

清末さんは2015年を最後に現地の治安悪化により、アフガニスタンへの入国ビザ取得が困難となり、再び現地を訪れることは現段階では未定だという。

「互いに信頼して手をつないだら離さない関係が「連帯関係にある」というのではないか」。「連帯とは「支援する-される関係」に基づくものではなく、共に闘う対等な関係性から生まれる。共に闘う勇気がその営みを支える。わたしは、そのことをRAWAの姉妹たちから学んだ」と語る清末愛砂さんの言葉を、決して忘れないよ。

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)