加賀谷真澄 (かがや ますみ)プロフィール

秋田県出身。秋田県の大学で准教授として英語と文学を教える日々を過ごすうち、もう一度勉強したいという思いが高まり、アメリカ留学を決意。かつて研究留学をしていた地、ボストンのシモンズ大学へ応募し、2023年1月より留学。2025年5月に無事修了し、文学に加えてジェンダー研究で修士号を取得。ここで一度留学をお休みし、この夏休みの間に今後を決める予定。

「ボストン便り」には、シモンズ大学の先輩である河野貴代美さんに声をかけていただき、2023年よりメンバーに加えていただきました。今回が2回目の投稿となります。

皆さまこんにちは。前回の記事からだいぶ間が空いてしまい、お待たせしてしまったことをお詫びいたします。この夏から秋にかけては、秋田の自宅に国内外からの友人の来訪が続き、思いがけずにぎやかな時間を過ごしておりました。地元の食文化や風景を案内することは、自分の暮らす土地を改めて見つめ直す良い契機にもなり、楽しみの多いひとときでした。その一方で、「ボストン便り」の更新が遅れてしまいました。お待たせしてしまい、申し訳ありません。

今回は、前回の続きとして大学での生活を振り返りながら、クラスメイトや先生との関わりに加えて、在学中に経験したハマス奇襲とそれに続くガザ戦争をめぐる市民の反応や、2024年暮れの大統領選挙の空気についてもお伝えしたいと思います。

🔸クラスメイトたちとの交流

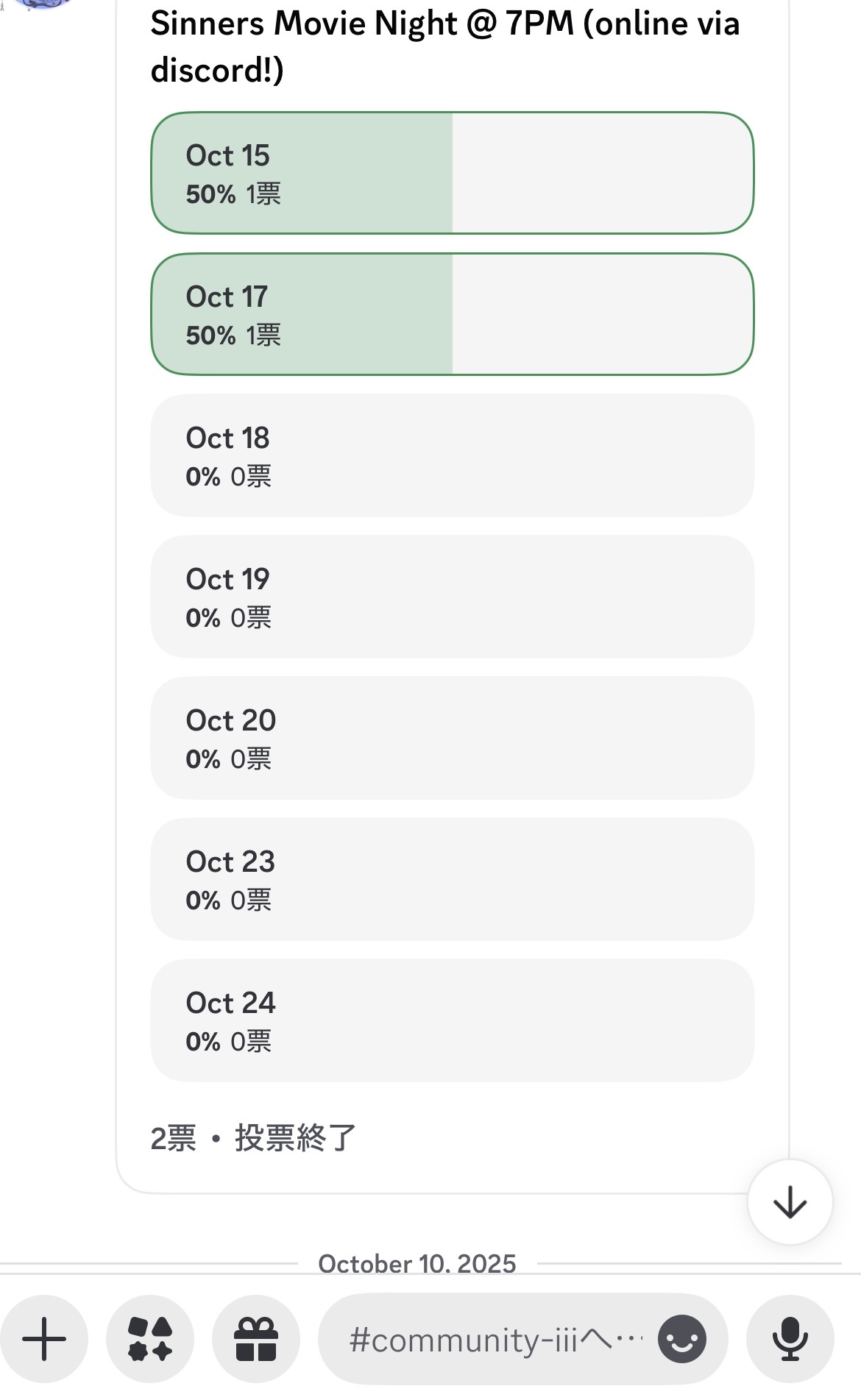

2年以上を共に学んだクラスメイトたちは、卒業後それぞれの道へと進みましたが、今も互いの近況を知らせ合う関係が続いています。私たちはDiscord(ディスコード)というグループチャットアプリでつながっており、つい先日も、あるクラスメイトが「みんなで映画を観に行かない?」と呼びかけてくれました。久しぶりの再会ということもあってチャットは一気に活気づき、「いつがいい?」というやり取りがしばらく続きました。

グループチャット「みんなで映画を見に行かない?』

このグループには、2025年度卒業生の10名に加え、他学年の学生も参加しており、皆それぞれ参加を希望したのですが、いざ約束の日が近づくと「やっぱり都合が悪い」という人が続出し、何度も仕切り直した挙句、実際に映画館へ行ったのは3人だけでした。

盛り上がるだけ盛り上がって、直前で予定を変更するーこうした“アメリカ人あるある”には思わず笑ってしまいましたが、おそらく「無理はしない」というスタンスが自然なのだろうと感じます。私は現在日本にいるため参加できませんでしたが、距離が離れていても、こうしてつながりが続いていることが嬉しく感じられます。

🔸仲間たちの背景と学びの動機

最初の「便り」にも書きましたが、クラスメイトたちの背景は本当に多様です。学部を卒業してすぐ大学院に来た人もいれば、数年働いてから学びの場に戻った人、または子育てと仕事をこなしてさらに学位に挑戦している母親もいて、さまざまな人生のステージにある人たちが集まっていました。

学生は皆仕事をしており、ふだんはフルタイムまたはパートタイムで働きながら、授業のある日は仕事を早めに抜けて教室に来ていました。その職業も、大学出版局の編集者、不動産業、ハイスクールのカウンセラー、大学内のマイノリティ支援センターのスタッフ、マサチューセッツ州の人権部局の職員など、実に幅広いものでした。私と同じ2023年冬学期に入学したシェルビーは、当時バリスタとして働いており、カフェの仕事を終えてから大学に来ていました。その前は書店で働いていたそうで、授業で必要な本を値引き価格で提供してくれたこともありました。

私たちの所属はGender and Cultural Studies Program 。実は入学する前、「フェミニズムについて学ぶプログラムかな?それなら、(私の研究テーマである)100年前にボストンに留学した日本女性の研究にもつながるし、ピッタリだ」と、単純に考えていました。ところが、いざ授業が始まってみると、その想像は良い意味で裏切られました。授業の中身は「最先端」あるいは「先鋭的」という言葉がふさわしいかもしれません。抑圧と闘争の歴史や現実を背景に、「いまこの場所で起きている問題」としてジェンダーについての議論が展開されていくのです。私がこれまで理解していたフェミニズムは、ごく表面的なものだったと思い知らされました。

授業は、差別や抑圧の構造を見抜くための、徹底した思考訓練の場でもありました。それまで当たり前だと思っていたことを一度解体して捉え直すという、思考の大幅な転換を求められました。

ある日、プログラム・デイレクター(プログラムの統括責任者である先生)のスザンヌがこう質問しました。

「みなさんは、なぜこのプログラムに入学したの?就職に役立つような学問ではないでしょう?」

すると多くの学生が、「仕事柄、ジェンダー・マイノリティの人と接する機会が多いから」「編集の仕事をする上で、必要な知識だと思ったから」など、仕事との関わりを挙げて答えました。

一方で、「自分の問題として」ここに来たという学生もいました。トランスジェンダー、ゲイ、あるいはどちらの性別にもはっきり属さないと感じている人たちです。彼らは、そのことをクラスの中でごく自然にカミングアウトしました。たとえばある女性のクラスメイトが、「初めて母にガールフレンドを紹介したのはハイスクールの時で……」と話し始めたり、トランス男性の学生が「僕が乳房の切除手術をしたとき……」、と体験を語ったりする場面もありました。

また、既婚のクラスメイトの一人は、性自認について悩んでいると打ち明けてくれましたが、卒業を目前に控えた頃、男性名から女性名へと改名し、メイクをしてパートナー(トランス女性)とともに卒業式に参加しました。事前にその決意をグループチャットで知らせてくれており、みんなが「おめでとう!」と心から祝福しました。というのは、彼が外見と名前を変えたことに対し、南部に住む家族は「自然に反している」と非難するメールを送り続け、彼が深く傷ついていたことを私たちは知っていたからです。家族が受け入れなくても、私たちはあなたを支えるよーそんな思いでした。

仲間たちは、いずれも現在進行形の問題と向き合い、自分の生き方や社会との関わり方を問い直すために学びに来ていました。彼らのうち2人は博士課程への進学が決まりましたが、すぐ進学するわけではなく、「まずは一年くらいゆっくりしてお金を貯めてから」と話していました。それぞれが自分のペースで、次のステップへ向けて歩き始めています。

🔸戦争と分断の影--ガザをめぐる緊張とボストンの街

ここからは、当時のアメリカ社会で強まっていた分断と緊張について書きたいと思います。

ハマスによる急襲と、それに続くガザへの攻撃が起きたのは、2023年の秋のことでした。当時私は、ボストンの八つの大学が共同で開講している合同授業(ハーバード大学で開講)に通っていました。キャンパスの外では、パレスチナ支援を訴える学生たちのデモ隊をしばしば見かけました。 ハーバードヤードは、デモ隊の流入を防ぐためか、しばらくの間封鎖されており、授業に向かう際には迂回を余儀なくされました。

日本のニュースは、アメリカの大学キャンパスでの激しい抗議運動を報じていましたが、私が実際に目にしたのは、プラカードを掲げて静かに歩く行進でした。こうしたデモは町のあちこちで、またほぼ全ての大学で日常的に行われていたように思います。シモンズ大学でもデモの呼びかけがあり、参加できる学生や先生たちは連帯を示すために行進に参加していました。

ハーバードヤードの封鎖が解かれた2024年1月、ようやく足を踏み入れたワイドナー図書館(Widener Library)

その時出席していた授業のテーマは、中東のフェミニズムでした。エジプト、トルコ、パキスタンなどの中東出身の学生が参加していました。授業では、イスラエルによるパレスチナへの政策を民族浄化(ethnic cleansing)として批判する論文や、戦時下で最も弱い立場に置かれる女性たちの現実を論じたテキストを読んで議論していました。

しかし、いままさに進行中の出来事については、先生も学生も、クラス内で意見を述べることは避けていました。先生はただ、「もし心の内を話したくなったら、大学はいつでも安全な場所を提供しますからね」と静かに伝えるのみでした。言葉に出さなくても、互いが抱えている不安や痛みは察することができ、教員も学生もあえて危険な発言をしないよう慎重にふるまっていたのです。

米国では、ユダヤ系、パレスチナ系のどちらに対してもヘイトが存在し、大学や高校、小学校でさえ、宗教的シンボルが悪意をもって落書きされる vandalism(破壊行為)が起こります。こうした行為を行う人物が、教育施設に出入りする、あるいは学校のコミュニティの一員である可能性を思うと、穏やかではいられません。Vandalismからより凶悪な暴力行為へとエスカレートする危険は常にあります。ユダヤ系の住民もパレスチナ系の人も、ふだんは隣人として共に暮らしていますが、一度情勢が悪化すると、その関係は一瞬で緊張に転じてしまいます。どちらの側に対しても、命を脅かす暴力行為がたびたび起こり、そのたびに胸が塞がれる思いでした。

🔸国内の分断--トランプ政権の影響

アメリカ社会の分断は、日常のさまざまな場面で露わになります。2024年暮れの大統領選挙でトランプ氏の勝利が確定した夜、クラスメイトたちは Discord 上で、朝まで何時間もチャットを続けていました。「アメリカから逃げ出すしかない」「未来が消えた」—そんな声が次々と書き込まれ、失望と恐れが入り混じった空気が伝わってきました。

リベラルな州で育ち、進歩的な教育環境の中で学んできた学生たちにとって、この結果は受け入れがたいものでした。選挙結果を受けて、大学は政治的立場こそ明言はしませんでしたが、直後に学長から全学生宛てにメールが届きました。そこには、

「大学はすべての学生にとって安全な場所です」

「精神的につらい状況にある人は、いつでも相談に来てください」

と記され、不安を抱える学生たちを支えようとする大学の姿勢が示されていました。

一方で、南部出身のクラスメイトは「ある意味、予想通りだった」と受け止めていました。彼によれば、「保守的で変化を望まない人々のほうが実は多数派」であり、ジェンダーや人種問題を含むリベラルな改革の動きに反発する空気が、特に南部では根強いのだと言います。しかし彼自身、そうした環境の中で深く傷つけられてきた経験があり、「だから絶対に南部には戻らない」と語っていました。

トランプ政権下の政策は、皆さんもご存じのとおり、ジェンダー、移民、教育など多くの分野で価値観の後退を思わせる動きを生み、クラスメイトたちの生活にもじわじわ影響が及んでいます。「今勤めているジェンダー・マイノリティ対応の部署が閉鎖されることが決まった。次の仕事をどうしよう?」「移民の友人が仕事をクビになった。誰か良い弁護士を知らない?」という声もチャットに届き、政治が個々の人生を揺さぶる現実を目の当たりにしました。

この変化を、アメリカ人はどう受け止めているのだろうか—と知りたいところですが、その答えは、次の選挙で明らかになるのでしょう。

🔸教員にも生活があるというあたりまえ

ここまで長くなりましたが、大学生活を語るうえで先生たちの姿にも触れたいと思います。アメリカの大学で過ごした時間のなかで、教員が「生活者」であるということを意識する場面が度々ありました。当たり前のことなのですが、日本では経験しなかったことです。

program director のスザンヌは、入学から卒業まで一貫して支えてくれた存在です。指導教官のタチアナは、3人の子どもを育てながら研究・授業・学生指導をこなし、さらにテニュアを獲得したパワフルな人でした。彼らは「きちんと休む」ことをしていました。例えば、夏休みは家族や自分の研究のために使うもので、推薦状や投稿論文のチェックを依頼しても断られることがある。授業も、「子どものパスポート申請」「娘のワクチン接種」「息子の試合の送り迎え」といった理由で休講になることが普通にありました。

人間的な魅力にあふれる教授陣

また、教員の国籍も幅広く、インド出身の先生、フルブライトで渡米しそのまま大学で教えることになったトルコ人の先生、若い頃に中国から移住してきた先生など、本当に多彩でした。こうした異なる背景をもつ教授陣のもとで学ぶ時間は、まさに多文化の価値観に触れる貴重な経験そのものでした。

🔸最後に--次の目標

長くなりすぎました。まだまだ皆さんと共有したいお話は尽きませんが、最後に、今後のことについて少しだけ書かせてください。

しばらくは日本に滞在し、研究を続ける予定です。環境を整えながら、次にまたボストンへ挑戦する準備をしたいと思っています。ただ、それを実現するには、家族の世話をどうするかなど生活面の見通しをつけたり、自分の心身の健康を維持したり、経済的な基盤を整えたりしなければなりません。

大学の仕事を辞めたとき、「その歳で行ったってしょうがないだろう」と言われたことがあります。しかし、年齢への不安は本人がいちばん強く感じているものですし、それを他人が突きつけるのは、エイジズム(年齢差別)だと受け止めています。自分で年齢を理由に立ち止まるのと、他人がそれを理由に道を狭めるのとはまったく別の話です。

アメリカにいると、人種のヒエラルキーを意識させられます。ブラックフェミニズムの理論に触れながら、「黒人女性が最下層とされるのだとしたら、アジア人はその階層にすら含まれず、視界にも入らない invisible(見えない)存在なのだ」と感じていました。人種の議論では、アジア人が忘れ去られていることが多いからです。次にボストンへ行くとき、自分がどのように位置づけられるのか。年齢や人種はどう作用するのか――その変化(もしくは不変)を見つめることが、少し楽しみでもあります。

ここまでお読みくださり、本当にありがとうございました。また「ボストン便り」でお会いできることを願っています。

中央にそびえ立つ塔は、シモンズ大学創立時からの歴史的な建物

アパートの裏庭でしばしばに遭遇した野生の七面鳥

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)