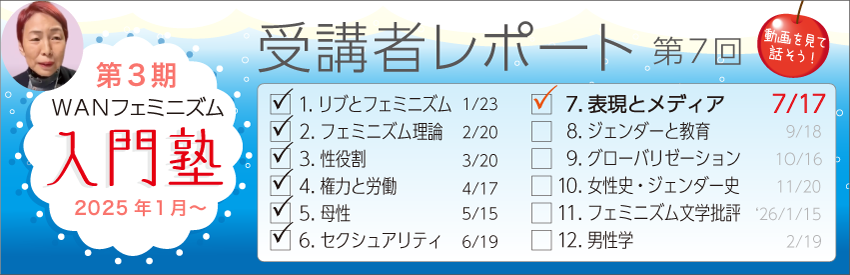

WANフェミニズム入門塾の第7回目講座が6月19日(木)に開催されました。

今回のテーマは、「表現とメディア」でした。

2名の参加者が講義や議論を通じて考えたことや感じたことをレポートにまとめました。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

① 「表現とメディア」の事後レポート ◆スーニン

今回のテーマは「表現とメディア」である。

10分間の報告では、ドラマにおける脚本家の性別および主人公の性別が、物語のジェンダー設定にどのような影響を及ぼすかについて論じられており、非常に興味深い内容であった。ドラマに登場する、性格も能力も高い女性主人公は、ある種の「理想の女性像」を体現しており、多くの女性が憧れながらも現実では表し得ない姿を反映している可能性がある。

一方、広告からは資本主義の下で想定される大衆の需要がうかがえる。例えば、電車内で頻繁に目にする「女性の脱毛」や「女性は結婚に憧れる」といった広告は、いまだに社会が女性に対し、男性の視線を意識して外見を整え、結婚生活を追求することを期待している様子を示しているように思われる。さらに、こうした広告の多くは男性によって企画されている可能性が高く、メディアの世界は依然として、男性が理想とする女性像を構築し、影響を及ぼしているといえる。

映画に関しては、「ベクデル・テスト」と呼ばれる指標が存在する。これは、①登場人物に名前のある女性が二人以上いること、②その二人が会話すること、③その会話の内容が男性と無関係であること、という三条件を満たすか否かで判断するものである。直近三年間の日本映画の興行収入ランキングを見ても、名探偵コナン劇場版やハイキュー!!劇場版のような、主人公が男性である王道のアニメ作品は、このテストを通過するのが困難である。他方で、女性主人公と叔母との関係を描いた『すずめの戸締まり』のような作品は、通過する可能性があるだろう。

もっとも、このテストは厳密な指標ではなく、批判も少なくない。しかし逆に考えれば、多くの映画では男性二人が女性とは無関係な内容で会話する場面は容易に想起できる一方、女性が条件を満たす作品は極めて少ない。このことは、女性がメディアに接する際に、学習や憧れの対象となるロールモデルが非常に限られていること、そして多くの場合、自らの性別が物語の中で単なる添え物に過ぎないことを浮き彫りにしている。

現状においては、監督や脚本家などは依然として男性が多数を占める。今後は、より多くの女性が映画・ドラマ制作に参画し、メディア業界にとどまらずあらゆる分野において、女性自身によって女性の物語が記されることを期待する。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

② 「表現とメディア」―その特性と影響について ◆服部 なな

前回のテーマ「セクシュアリティ」に続き、「表現とメディア」が今回のテーマだった。

前回の終わりに、「セクシュアリティ」についてもっと自分ごととして考察するよう上野さんから促され、私は改めて考える切り口を模索した。これまで「セクシュアリティ」について知識として学んだことはあっても、自分の問題として考えてこなかったことに気づく。私は異性愛規範をどのように受容し、どのように順応してきたのだろうか?

この問いに応えようとすると、自分の「セクシュアリティ」形成に「表現とメディア」が密接に関係していたことに思い至る。記憶をさかのぼってみると、小学校低学年から少女漫画月刊誌や交換日記などの紙媒体を通し、おもに異性愛恋愛に関する話題や秘密を共有することにより、女子同士のホモソーシャルな世界での居場所の確保にいそしんでいた。このころにはすでに「当たり前」のこととして異性愛を捉えていたように思う。

しかし、中村桃子著『<性>と日本語』(「新編 日本のフェミニズム7 表現とジェンダー」収録)によると、異性愛の受容はもっと根本的なレベルで、より早い段階ですでに始まっている。子どもは成長に従って、自称詞を「〇〇ちゃん」ではなく「わたし/ぼく」をつかうよう周囲の大人に促されるが、一人称に「わたし/ぼく」を選ぶことで無意識に異性愛規範を受容していると中村は指摘する。

「なぜ名前ではなく自称詞を使うことが大人への第一歩とみなされているのだろうか。それは「女/男ことば」に区別された自称詞を使うことが、異性愛規範を受け入れることであり、それが「大人になること」の一部だとみなされているからである。(中略)「近代の支配は、特定の集団の権力維持を正当化するような考え方を「常識・当たり前・自然」にする「イデオロギーによる支配」に特徴づけられる。「小学生になったら○○ちゃんではなく、わたしかぼくを使いなさい」という「常識」は、じつはセクシュアリティを意識する以前の子どもに、「異性愛だけが可能なセクシュアリティであることを叩き込んでいる」「言語イデオロギーの恐ろしさは、「良い」「悪い」という抽象的な価値観が具体的な言語要素と結びついていくところにある。異性愛規範というイデオロギーが「わたし」「ぼく」という言語要素と結びつくと、話し手が意識しなくても、毎日の言語行為の中で異性愛イデオロギーを再生産させることができる。日々繰り返される「わたし」「ぼく」の使用は、異性愛イデオロギーをますます当たり前にしていく。」

他者とのコミュニケーションのために既存の言葉を使うという、子どもが言葉を使い始める初期の段階ですでに異性愛規範が絡んでいる。このようにして異性愛という「当たり前」が作られ、再生産されていたのだ。私自身、「わたし」という言葉を自称詞の道具としてなんとなく選び取り、その道具をニュートラルなものだと信じて長年使ってきた。世界は言葉によって構成される。言葉そのものや言葉による「表現」をあらためて見なおしていくと、世界の見え方が大きく変わるように思う。

その「表現」について、主要メディアが新聞からネットニュースに変わっても、現在で言われるところの「男消し・女強調」の表現が相変わらず使用され続けているのには驚く。記事の書き手の多くが男性であるということも理由として推測されるが、「新聞に見る構造化された性差別表現」(田中和子著『マスコミと差別語問題』・1984年)のなかで指摘されている「「男が基準」ゆえの“女性冠詞”の頻用」(「事件報道の見出しが一般に、女性が男性から区別されるというルールに則ってつけられていること。女性を「男性=人間」から区別するための徴付けとしての、“女性○○”といった語法を仮に「女性冠詞」と呼ぶ」)はそのまま、現代のネット記事『ニュースに潜む男消し構文』(朝日新聞デジタル・ヒオカ寄稿・2025年7月9日)においてもその表現と効果について指摘されている。例えば、「女性問題」「女性トラブル」という表現は、二者間に原因があるというニュアンスで、加害男性の透明化、責任の所在を女性に押し付ける効果をもたらす。このような表現がいまだに使われているのは、あからさまな男女差別表現はコンプライアンス違反として見られなくなったものの、依然として男性中心の社会の在り方がいまだに存在していることの現れといえる。

あらゆる表現もメディアも、中立的な単なる道具としての存在ではありえない。そのこと自体を理解できても、日常生活で空気のように存在し氾濫する表現やメディアの産物に対して、その偏向性を見抜くのは容易ではない。そのような表現とメディアの特性をふまえたうえで、様々な分野に波及するその影響について引き続き注視していきたい。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

関連サイト

第3期WANフェミニズム入門塾「動画を見て話そう!」2025年1月開講!【応募受付終了】

第3期WANフェミニズム入門塾◇第1回目「リブとフェミニズム」◆受講者レポート

第3期WANフェミニズム入門塾◇第2回目「フェミニズム理論」◆受講者レポート

第3期WANフェミニズム入門塾◇第3回目「性役割」◆受講者レポート

第3期WANフェミニズム入門塾◇第4回目「権力と労働」◆受講者レポート

第3期WANフェミニズム入門塾◇第5回目「母性」◆受講者レポート

第3期WANフェミニズム入門塾◇第6回目「セクシュアリティ」◆受講者レポート

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)