2014.01.21 Tue

このあいだ近日公開の映画(オリヴェイラの『家族の灯り』)の予告篇で、ジャンヌ・モローとクラウディア・カルディナーレを見た。往年のスター女優たちが今もなお現役であるとはうれしい。ジャンヌ・モローといえば、2013年夏に公開された『クロワッサンで朝食を』で演じた、孤独でわがままな貫禄ある女性像も記憶に新しい。

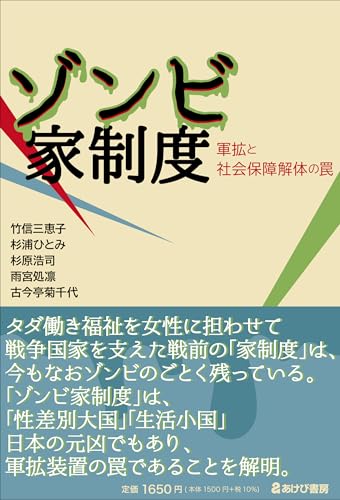

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

もしも昔のジャンヌ・モローの映画をご覧になったことがない方がいたら、ぜひ一度、彼女が最高にイカしてた頃の映画を見てほしい。『突然炎のごとく』(1961年、監督:フランソワ・トリフォー)と『死刑台のエレベーター』(1958年、監督:ルイ・マル)はとくにおススメである。彼女が演じるのは、夫がいてもみずからの欲望のままに複数の男性と関係をもつ女性、不倫相手と夫の殺害を企てる妻、である。この二本の映画、ジャンヌ・モローなしには成り立たないといっても過言ではないだろう。

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

さて親友同士の男性二人とその妻との恋愛関係を描いた『突然炎のごとく』(原題:ジュールとジム)の原作の小説では、実はジャンヌ・モロー演ずるフランス女性カトリーヌは、ドイツ人という設定になっている。作者アンリ=ピエール・ロシェの自らの体験に基づくこの作品の主人公は、ジム=ロシェ、ジュール=フランツ・ヘッセル、カート(カトリーヌ)=ヘレン・ヘッセルである。こんな映画みたいな話があったのかと思うかもしれないが、実際は、ずっと激しく複雑だったようである(興味のある方は、マンフレット・フリュッゲ(和泉勇訳)『つむじ風』をお読みいただきたい)。アンリ=ピエール・ロシェ(1879-1959)はパリで美術商や文筆業を営んでいたが、何が本職なのかはよくわからない。ちなみに74歳の時に書いた『突然炎のごとく』が彼の初めての長編小説である。フランツ・ヘッセル(1880-1941)は、1970年代に入ってから再評価されたドイツの作家で、ヴァルター・ベンヤミンとのプルーストの共訳や、ベルリンの町をテーマとした散文の作家、そして有能な編集者としても知られている。ヘレン・ヘッセル(1886-1982)はパリに滞在中の1925~1938年、ドイツの新聞社に特派員としてモード記事を書いていた。第二次世界大戦後はナボコフの『ロリータ』やゴーギャンの『ノアノア』をドイツ語に翻訳している。

第一次世界大戦前、ロシェとヘッセルはパリで知り合い、意気投合し、文学や芸術について語り、女性たちと関係をもつ。第一世界大戦直前の1913年にヘッセルはパリで知り合ったヘレンと結婚するが、ロシェとヘレンが親しくなるには終戦まで待たなくてはならない。

戦争が終わり、ロシェはドイツに住むヘッセル一家(夫婦と息子二人)を訪ねてくると、ロシェとヘレンは互いに夢中になり、夫ヘッセルのいる家に同居しベッドを共有し、ふたりだけで旅行に出掛けたりというのは、小説や映画にも描かれているとおりである。一度はヘッセルとヘレンは離婚するものの、元来ドン・ファンのロシェと、嫉妬深いヘレンの常軌を逸した逆上ぶりなども原因で、結局ふたりは結婚には至らない。それどころかヘッセルとヘレンは再びよりを戻してしまうのである。その後、一家はパリに移住するが、ヘレンは相変わらず、ロシェとの関係をもち、そういった光景を目にすることに耐えられないヘッセルは単身ベルリンに戻ってしまう。

ロシェとヘレンとの別離が決定的となるのは1933年のことである。そのときにはロシェはヘレンに内緒で、長年連れ添ってきたジェルメーヌと結婚しており、さらに別の女性との間に子どももいた。一方、ヘレンはロシェと関係を続けている間に3回中絶手術を受けている。

なるほど結婚前のジムとカトリーヌ(=カート)のカフェでの待ち合わせ(結局会えない)や、彼女を無視して男二人が夢中に話をしている際の、突然の彼女のセーヌ川へのダイブなど、実際にあったエピソードも散りばめられているが、小説も映画も実話ではない。小説ではジュールとカートには娘が二人いることになっているが、ヘッセルとヘレンには二人の息子がいた。またヨーロッパ人には見えず、悟りを開いた仏僧のような風貌だったというヘッセルに比べ、ジュール役のオスカー・ヴェルナーはいかにも繊細なヨーロッパ人である。そして何よりも違うのは、映画や小説では最後に生き残るのが、ジュールという点である(ネタバレですみません!)。比較的長生きのロシェとヘレンに対し、ヘッセルは第二次世界大戦中に死去している。

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

(左は最近出たヘレン・ヘッセルの伝記。カバーは40代半ばのヘレン。撮影はユダヤ系ドイツ人写真家、マリアンネ・ブレスラウアーによる)

たしかにヘレンは彼女の奔放な恋愛により夫のヘッセルを苦しませ続けたが、ナチ政権成立後、状況が悪化するなかでもベルリンを離れようとしないユダヤ系の夫フランツ・ヘッセルを、1938年11月9日の「水晶の夜」直前に無理やり連れだしたのは他ならぬヘレンだった。ヘレンはヘッセルをベルリンからベルギーまで連れていき、彼女自身は再びベルリンに戻り、「水晶の夜」を目撃し衝撃を受けている。彼女が当時この事実を合衆国の人々に伝えようと英語で執筆した短編小説「1938年11月のベルリン」には、そのときの様子が詳細に綴られている。ただし残念ながらこの作品は結局、発表されることはなく、ようやくそれが読めるようになったのは1989年になってからである。

ヘッセルは、ドイツやフランスでの過酷な生活、とりわけドイツ国籍であったため敵国人としてフランスで収容所に入れられたことなども原因なのだろうが、1941年、南フランスで静かに息を引き取る。同じく収容されそうになったヘレンは、警官が連行にやってきたとき、真っ裸のままベッドに入り、「あなたがたはフランス軍将校の母親を連行するなどという国辱的なことはしないでしょうね」と言い、警官は医者に彼女は病気のため移動は無理という診断書を書かせたという、いかにも彼女らしいエピソードが伝えられている(下の息子シュテファンはこの時点ですでにフランス国籍を取得し軍に所属していた)。

1933年にヘレンとロシェが別れた後、ふたりは二度と会うことはなかった。1953年、『突然炎のごとく』を上梓する際、ロシェは完成品を発売前にヘレンに手紙を添えて贈ったが、ヘレンは沈黙したままだった。1961年映画の完成後、彼女はみずからモデルのひとりだと名乗り出ることはなかった。もっとも繰り返し見ていたというから、ヘレンがこの映画を気に入っていたことは想像できる。何しろあの最高にイカしたジャンヌ・モローが自分を演じているのだから。そして友人たちには「どうしてわたしは最後に死ななきゃならないの?」と、ふざけて言いながらもまんざらでもなさそうだったという。

慰安婦

慰安婦 貧困・福祉

貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント

DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚

非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ

セクシュアリティ くらし・生活

くらし・生活 身体・健康

身体・健康 リプロ・ヘルス

リプロ・ヘルス 脱原発

脱原発 女性政策

女性政策 憲法・平和

憲法・平和 高齢社会

高齢社会 子育て・教育

子育て・教育 性表現

性表現 LGBT

LGBT 最終講義

最終講義 博士論文

博士論文 研究助成・公募

研究助成・公募 アート情報

アート情報 女性運動・グループ

女性運動・グループ フェミニストカウンセリング

フェミニストカウンセリング 弁護士

弁護士 女性センター

女性センター セレクトニュース

セレクトニュース マスコミが騒がないニュース

マスコミが騒がないニュース 女の本屋

女の本屋 ブックトーク

ブックトーク シネマラウンジ

シネマラウンジ ミニコミ図書館

ミニコミ図書館 エッセイ

エッセイ WAN基金

WAN基金 お助け情報

お助け情報 WANマーケット

WANマーケット 女と政治をつなぐ

女と政治をつなぐ Worldwide WAN

Worldwide WAN わいわいWAN

わいわいWAN 女性学講座

女性学講座 上野研究室

上野研究室 原発ゼロの道

原発ゼロの道 動画

動画

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)