副読本「考えよう ふるさとと秋田とわたしの未来」の表紙

いま、私が暮らす秋田県で「最重要の課題」となっているのが、人口減少です。秋田県の政策、そして秋田県議会の議論は「いかに人口減少を食い止めるか」に集中しています。ほかの地方も同じような状況かと思います。

人口減少を食い止めなければならない――という声が年々強まる中、秋田県が高校生向けに「ある副読本」を作成していることが分かりました。副読本のタイトルは「考えよう ふるさと秋田とわたしの未来」。「次の親世代」となる高校生に、地元で結婚、出産してもらおうという明確な「少子化対策」の副読本です。

副読本では、少子化が進む地域の現状が紹介され、女性の卵子は年々減少するというグラフとともに「30歳を過ぎると妊娠しにくくなる」といったことも記されています。さらに「秋田結婚支援センター」の情報もQRコード付きで紹介されており、最後のページには、あるワークシートがついています。

このワークシートはPDFでダウンロードしてみることができます

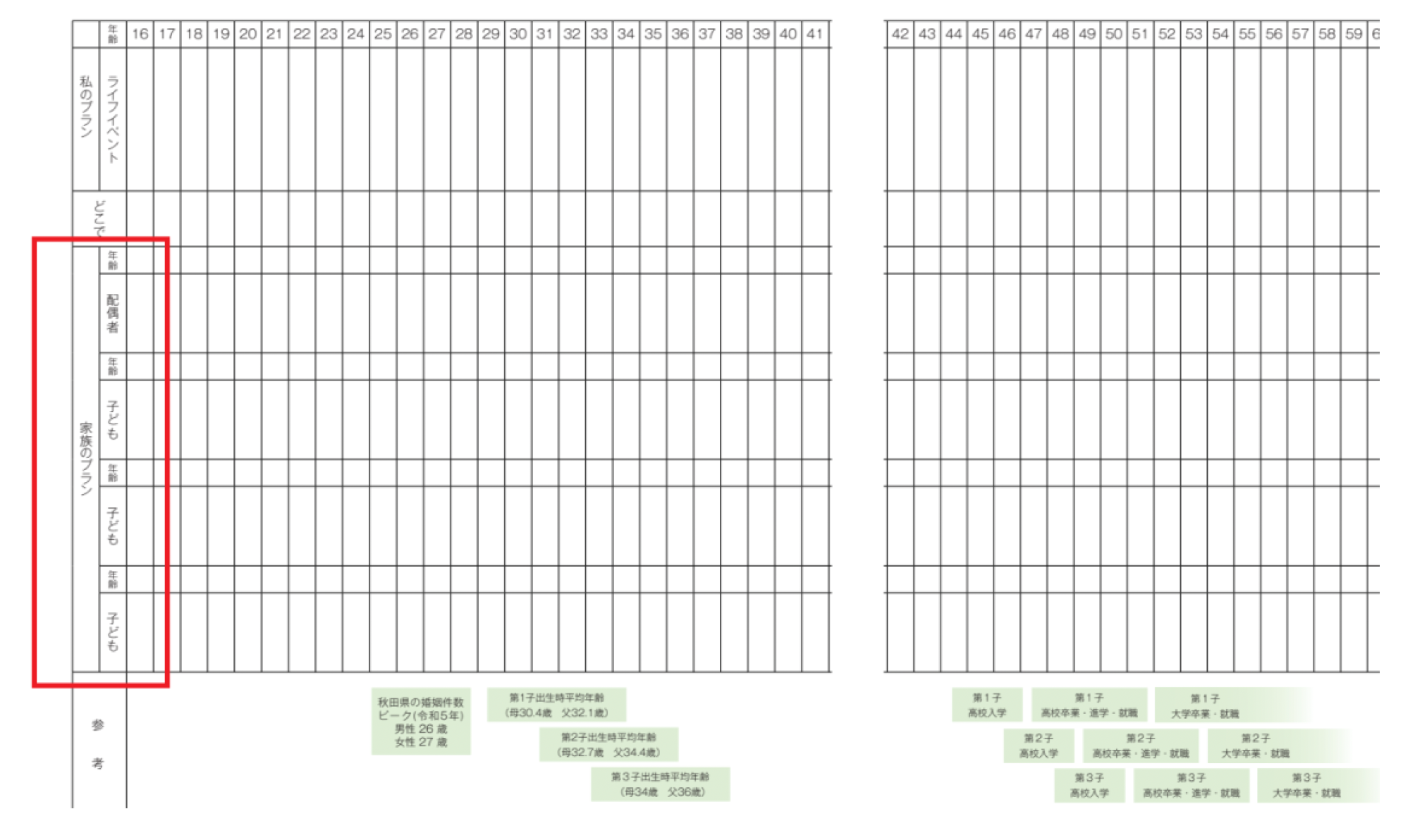

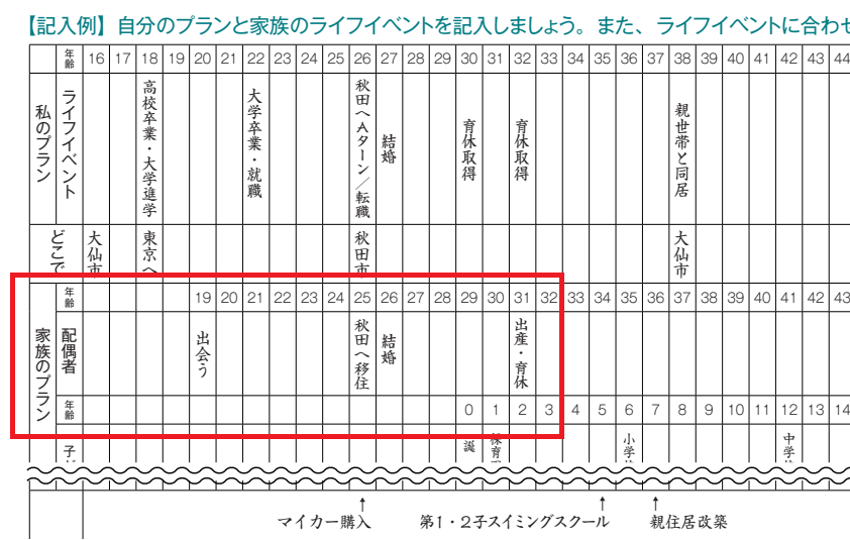

ワークシートは「生徒本人のライフプラン」だけでなく将来の「家族のプラン」――配偶者と第3子までのライフプランを書き込む形式になっています。

またワークシートの記入例には、男子生徒の「配偶者」が25歳の時に彼の故郷である秋田に移住し、29歳で第1子を、31歳で第2子を出産――という計画が書き込まれていました。

ワークシートには「家族のプラン」配偶者と第3子までのライフプランを書き込む形式

これは明らかに「産めよ増やせよ」ではないだろうか? 強い疑問を感じた私は副読本について取材し、個人サイト「voice 声」で2回にわたり記事を発信しました。

1回目の記事 https://www.media-akita.jp/lifeplan1/

2回目の記事 https://www.media-akita.jp/lifeplan2/

また非営利メディア「生活ニュースコモンズ」にも記事を掲載していただきました。https://s-newscommons.com/article/8461

秋田県では、地域を維持するため「いかに若い女性に子どもを産んでもらうか」「いかに若いうちから――中高生くらいから――そのことを自覚してもらうか」ということが、非常にあからさまに議論されています。そうした事業に税金も投じられています。

「私の体は私のもの」という権利の視点は、そこにはありません。「まるでディストピアにいるみたい」――秋田で暮らしていると時折、そのような声を耳にします。しかし、意思決定層やマジョリティの市民に、その声が届くことはありません。そうしてひっそりと、若い世代は秋田を去っているのかもしれません。

7月1日、青森県八戸市で開かれた元教職員の女性たちの集会にお邪魔しました。せっかくの機会と思い、70代、80代の女性の教職員の皆さんに、秋田県の「少子化対策」副読本とワークシートを見ていただきました。そこで寄せられた反応は強い驚き、そして、怒りでした。

「信じられない」「こんなものは、お話にならない」「あってはならないこと」――。戦中の空気を肌で知り、戦後を生きてきた女性の教職員の皆さんです。彼女たちの目に、2020年代に作られたこの「副読本」がどう映ったのか、痛いくらいに伝わってきました。

たった1冊の副読本です。「そんなものがあったんだ」という人がおそらく大半で、秋田県内でもほとんど関心を持たれないまま、10年近く学校の授業で使われてきたのだと思います。

けれどこの副読本は、象徴的な存在でもあると思います。「全体」のために「産ませよう」という政策の象徴。子どもたちの人権を軽視していることの象徴。そして女性やマイノリティが長い時間をかけて積み上げてきた権利は、簡単に奪い返される恐れがあるということの象徴でもあると感じます。

「ささいなことだ」と軽視していると、私たちの社会はあっという間に「いつか来た道」へ戻っていく。そのような気持ちで、これからも「少子化対策」を見つめ、取材していきたいと思っています。

【プロフィール】

三浦美和子(みうら みわこ)

フリー記者。

秋田の地方紙・秋田魁(さきがけ)新報の記者をへて2023年からフリーランス。非営利メディアの生活ニュースコモンズに参加。秋田市在住。

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)