上野千鶴子によるアフタートーク 7/17 12:15~の回上映後

オンライン映画チケット購入は https://eurospace.cineticket.jp/theater/shibuya/schedule#20250717

2025年7月17日12:15〜の回終了後 @渋谷ユーロスペース。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

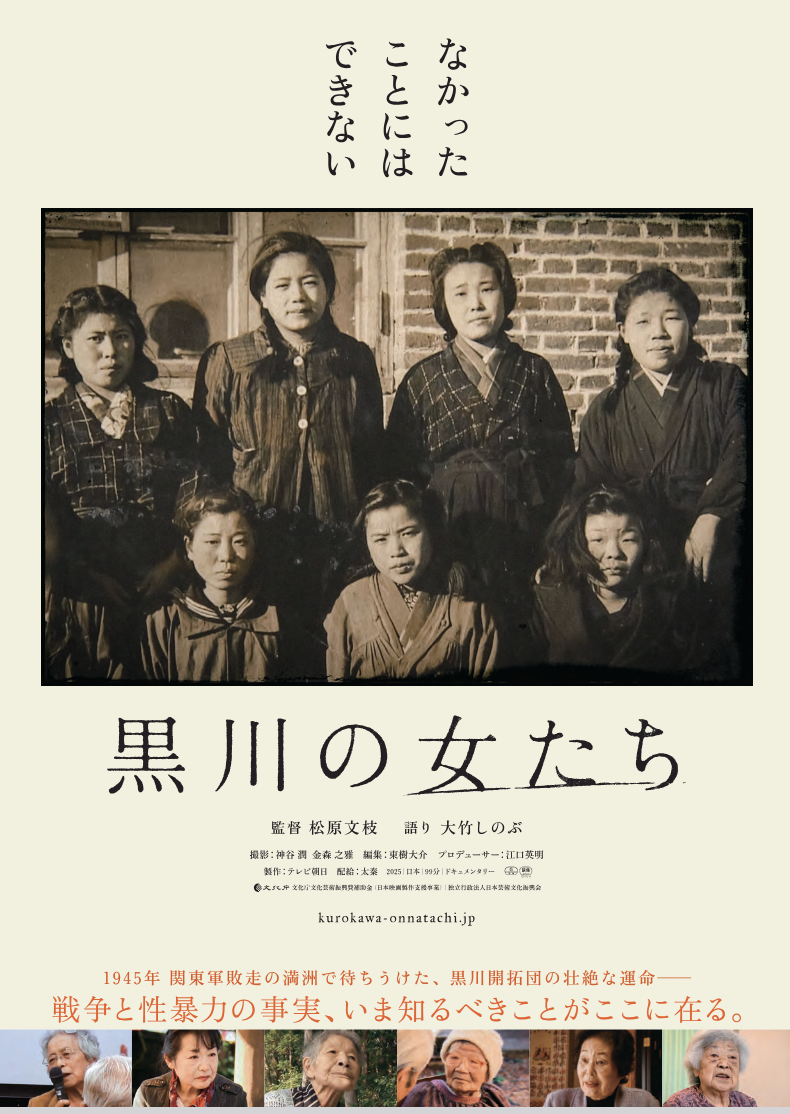

「黒川の女たち」-なかったことにはできないー

満洲での戦時性暴力を告白した女性たちと、受け止めた戦後世代、

尊厳の回復を描いたドキュメンタリー。

上野千鶴子さんに寄稿頂きました。下記に掲載します。

7月12日(土)から渋谷ユーロスペース。新宿ピカデリー、立川高島屋、池袋ロサなど全国80館で順次公開。

ぜひ、友人、知人とご一緒にご覧頂けたらです。

<あらすじ>

敗戦を迎えた満洲。岐阜県旧黒川村から満洲に渡った黒川開拓団は

現地の住民からの襲撃から守ってもらうために、ソ連軍に助けを求め、見返りに、18歳以上の未婚の女性を性の相手に差し出した。

帰国後、女性たちは守られるどころか、蔑まれ誹謗中傷され、

二重の苦しみを背負う。女性たちの声は黙殺され、

なかったことにされきた。

だが、女性たちは連帯した。沈黙を破り、性暴力の事実を告白。

これに戦後世代が真正面から向き合い、事実を認め謝罪し、

記録として残した。

このことは、女性たちの人間性を取り戻すことにつながった。

ただ長い歳月がかかった。

戦後80年、戦争がいかに罪深いことかー弱者が犠牲となり、戦争が終わっても痛みを受け、力を持つ側は抑圧を続けるーこの現実を見つめる。

<上野千鶴子さん寄稿>

トラウマとスティグマからの解放

今からおよそ80年前、旧満州から引揚げた者たちはその体験について沈黙してきた。あまりに筆舌に尽くしがたい体験をしたので、言っても伝わらないだろうとあらかじめ絶望していたからだろうか。それだけではなく、家も財産も捨てて着の身着のまま逃げてきた引揚者たちに、内地の者たちの目は冷たかった。本土空襲で多くの都市は灰燼に帰しており、呆然自失した敗戦国民は、引揚者を受け容れる余裕もなかった。満州支配と敗戦、その後につづく引揚げは、日本の歴史の恥部であり、忘れたい過去だった。

わけても引揚げの途上で性暴力被害にあった女性たちは、ひさしく沈黙してきた。それがその後も長く人生に影を曳くトラウマ的な体験であるだけでなく、被害者の女性が社会からスティグマを受けるために、トラウマとスティグマの二重性が、被害女性を抑圧し、彼女たちの声を奪ってきた。

性暴力とは奇妙な犯罪である。圧倒的に女性が被害者なのに、その被害者が「穢れた存在」として扱われる。女性の貞操は命より大事、なぜ舌を噛み切ってでも抵抗しなかったのか、と。2023年に刑法改正で、「強制性交罪等」が「不同意性交罪等」に書き換えられるまで、被害者の方が「抗拒不能」(必死に抵抗しなかった)であることの責任を問われた。貞操が男の所有物であるからこそ、それを傷つけてはならないのだ。性暴力被害は「女の恥」となり、被害女性は沈黙しなければならなかった。今日でもこの見方はなくなっていない。

敗戦の時、旧満州には日本人開拓民が27万人いた。うち死者は8万人。3人に1人が亡くなった。8月9日、「終戦の詔勅」の直前にソ連が日ソ平和条約を破って、満州国境を突破して進軍してきた。満州国を守るはずの関東軍ははるか南の「絶対防衛線」まで撤退した。新京や大連に住む満鉄勤務の都市民や軍人の家族たちは、いちはやく情報を得て避難を開始した。この人たちの逃避行も悲惨だったが、それ以上に苛酷な体験をしたのがソ満国境近くにとりのこされた開拓民たちである。いや、正確にいえば、満州移民そのものが武装開拓民をソ満国境に「人間の盾」として配置する軍事目的を持っていた。

敗戦以前に開拓民の中からは壮年の男性たちが現地召集を受けて総動員されていた。残されたのは年寄りと女・子どもである。貧弱な装備でソ連軍に抗戦した日本兵たちは敗北したり投降したりして捕虜になり、シベリアに送られた。シベリア抑留者は57万5千人、うち死亡者5万5千人。10人に1人が亡くなった。他方、無防備にとりのこされた開拓民たちは、それまでの報復を現地人から受け、ソ連軍に蹂躙され、必死の逃避行の過程で自決したり、子どもを殺したり置き去りにしたりした。そのなかに女性の性暴力被害がある。

ソ連兵が家に押し入って女性を物色したり、強姦したり、という報告は、引揚者にとっては身近に見聞したできごととしてよく知られていた。女性が髪の毛を短くしたり、顔に墨を塗ったりして免れたというエピソードもある。 だがこれまでの証言はすべて第三者の証言であり、当事者の証言は皆無といってよかった。 「避難所にソ連兵が来て女を出せ、という。そこにいた慰安婦だった女性が、私が行きましょう、と言ってくれた。手を合わせて拝みたい思いだった」という証言はあっても、「私がその当事者です」と名乗りをあげるひとはひとりもいなかった。そのくらい性暴力被害の抑圧は強かった。

黒川村開拓団にいちやく注目があつまったのは、2013年満蒙開拓平和記念館の語り部講演会で、生存者のひとり、佐藤ハルエさんが実名で証言したことによる。それに安江善子さんが続いた。それによって驚くべき事実が次々に明らかになった。開拓民たちは村ごとに集団行動をした。中国人たちの略奪や攻撃から身を守るために、彼らはソ連兵に防衛を頼んだ。もはや差し出すものの何もない開拓民にソ連兵が要求したのが性接待だった。村の長老たちは、18歳以上の未婚の女性を選んで差し出した。村には性経験のある既婚の女性たちもいたが、出征兵士の妻は差し出せない、と彼らは考えた。男に所属する女は守られるべきであり、誰にも所属しない未婚女性が選ばれたのだ。家父長制のもとの男同士のホモソーシャルな連帯は維持されなければならなかった。

その決断には別な背景もあった。近隣の熊本県来民村開拓団が、襲撃を受けて集団自決を決意し、それを報告せよという使命を受けたたったひとりの生きのこりの村民が黒川開拓団に逃げこんだのだ。黒川開拓団のリーダーたちは、その報を受けて、「どんことがあっても生きて帰ろう」と互いに励まし合った。

共同体の人身御供というべきこの15人の女性たちのうち、身体の酷使や性病などで4人が現地で死んだ。生き残った開拓団員たちは662人中451人、1946年に故郷に引き揚げたが、村のなかでは誰がどんなめにあったかはすべて公然の秘密だった。村の恥、女の恥には触れないのが共同体の暗黙の掟だったが、実際には彼女たちはさまざまな差別にさらされた。生きて帰ってきた弟から「ねえちゃん、お嫁にいけないカラダだ」と心ないことばを投げられた。結局元の村にいることができず、引揚者にあてがわれた開拓地に移住した女性もいる。満州農民からとりあげた農地をあてがわれた開拓農民たちは、戦後になって初めて本当の伐採開墾を体験したのだ。

ハルエさんは戦後黒川村に居られず開拓地のひるがのに移住し、引揚者同士で結婚して家庭を持った。家族にも言わなかったことを証言して以来、ハルエさんは、自分が生きているうちにこのことを明らかにしておかなければ、という使命感を持って語り部となった。

忘れることがやさしさか? 黒川開拓団の引揚者慰霊碑には1982年に、女性の犠牲を追悼した「乙女の碑」が建立されていたが、何のための碑か、説明がなかった。生存者が亡くなり、戦後生まれの二代目が引き継いだ遺族会は、あらたに女性の性被害を共通の記憶とするための新しい碑文を設置するに至った。それまでのあいだに、「女の恥」は「家父長制の罪」に置き換わっていたのだ。そのパラダイムシフトを引き起こしたのは、女性運動だった。

2013年にオープンした満蒙開拓平和記念館も開設までに紆余曲折を経ていた。引き揚げからおよそ70年、なぜこれだけの時間がかかったといえば、分村移民を推進した長野県で、送り出した側、送り出された側の双方が同じ村に住み、顔を合わせる中で、昔の責任をむし返すようなことはすまいという配慮が働いたのだという。土地探しも難航し、ようやく伊那谷の阿智村が用地を提供して開設にこぎつけた。この記念館の語り部講演会があったからこそ、証言者が登場したのだと思う。

ここまでは知っていた。ハルエさんにも直接お目にかかったことがある。若い世代のジャーナリストたちがルポやドキュメンタリーをつくった。 この作品もそのひとつである。この作品にはサバイバーの「その後」がみごとに描かれていた。この過程を経て各地に散らばった生存者の女性たちやその家族が集い合い、語らう姿を映像で目にしたことである。それまでは連絡しても返事をくれなかったり、そっとしておいてくれと連絡を拒む女性たちもいたという。そのひとたちが集って思い出話を語りあう。自分たちにしかわからない苦難の記憶を分かちあい、戦後の苦労を語り合う。その朗らかな表情を見て、心底救われる気分になった。ハルエさんの孫娘は「お祖母ちゃんを誇りに思う」と言う。

封印された記憶は解凍されることによって、トラウマは回復する。個人の屈辱は共同体の反省となってスティグマが解消される。高齢になった生存者の女性たちが、その身に背負ったトラウマとスティグマから解放されるプロセスを、このドキュメンタリーは描いた。「黒川村」はそれを象徴する名前となった。

「反省しない」日本は、黒川に学べるだろうか?

詳しくはHPで↓

https://kurokawa-onnatachi.jp/

〜〜WANより追記〜〜

上野千鶴子によるアフタートーク

2025年7月17日12:15〜の回終了後 @渋谷ユーロスペース。

オンラインチケット購入は https://eurospace.cineticket.jp/theater/shibuya/schedule#20250717

WANサイト関連リンク

◯戦後80年 ドキュメンタリー映画「黒川の女たち」7月12日全国公開 上野千鶴子氏が読み解く トラウマとスティグマからの解放 (7/17 12:15~の回上映後に上野千鶴子トークあり)

◯❗トーク時刻決定❗🎥上野千鶴子アフタートークに出演🎥 ドキュメンタリー映画「黒川の女たち」

◯ドキュメンタリー映画『黒川の女たち』へ寄せて ◆平井和子(一橋大学ジェンダー社会科学研究センター客員研究員)https://wan.or.jp/article/show/12068 『映画芸術』2025年8月号より

◯ドキュメンタリー映画『黒川の女たち』鑑賞 感想・レビュー https://wan.or.jp/article/show/12025

◯もりおか女性センターフェスティバル2025『黒川の女たち』上映会 2025年9月13日(土曜)https://wan.or.jp/article/show/12067

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)