2013.08.10 Sat

ナヌムの家と関わって 池内靖子 (上)

ナヌムの家」との関わりは、まず、ビョン・ヨンジュ監督のドキュメンタリー映画『ナヌムの家』を観たことから始まった。映画『ナヌムの家』は、周知のように、1995年秋の山形国際ドキュメンタリー映画祭で受賞し、1996年春に日本で一般公開され、各地で自主上映の運動が広がった。私が所属する立命館大学の女子学生も、その映画を観て、ぜひ何か自分たちにできることはないか、と私の呼びかけに応えて集まってきた。学外では、当時の映画館「朝日シネマ」の支配人神谷雅子さん(現「京都シネマ」社長)に呼びかけ、クロード・ランズマン監督のドキュメンタリー映画『ショアー』の自主上映運動に関わっていた崎山政毅さんや、細見和之さん、上野成利さんたちを紹介してもらい、一緒に『ナヌムの家』の自主上映運動を始めたのである。

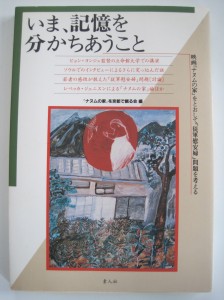

こうして、私たちは、1996年の5月に京都や大阪の学生や市民とともに「『ナヌムの家』を京都で観る会」というグループを作り、自主上映を企画した。1996年11月に京都精華大学、京大で上映会を開き、立命館大学ではビョン・ヨンジュ監督自身を招き、約450名の参加者で熱気あふれる集会となった。ビョン監督のユーモアあふれる語り口に、私たちは、映画と同様、思わず引き込まれ、深い感動を覚えた。参加者だけにとどめておくのはもったいないと思い、このときのビョン監督のトーク、自主上映運動に参加した学生たちの座談会、ソウルでのビョン監督へのインタビュー、映画『ナヌムの家』論、いくつかのコラムなどを加筆収録し、『いま、記憶を分かちあうこと ― 映画『ナヌムの家』をとおして「従軍慰安婦」問題を考える』という小さな本を私たちは出版した(素人社、1997)。

ところで、その自主上映運動の準備段階で、私自身は、1996年、ビョン・ヨンジュ監督をソウルに訪ね、同時にナヌムの家に元慰安婦の女性たちを訪ねたことがある。今でも、一人で心細い思いをしながら地図を片手にソウル郊外の「ナヌムの家」を訪ねたときのことをはっきり覚えている。映画を通して知ったハルモ二(おばあさん)たちと直接向いあう機会をもって、私は緊張していたが、柔らかな表情の朴玉蓮(パク・オンニョン)さんに、とうもろこしやお茶をすすめられ、いつの間にかすっかりくつろいでいた。姜徳景(カン・ドッキョン)さんは、入退院を繰り返し、ちょうど「ナヌムの家」で休んでおられたが、私に分かるように、日本語で「国民基金」への批判を口にされた。朴頭理(パク・トゥリ)さんは、悠然と好物のタバコをおいしそうに吸っていた。ハルモ二たちは、それぞれの個室で、自分たちのリズムに合った生活を確保していた。郊外の広大な土地に新しく建てられたこのナヌムの家は、周りに畑地が広がり、鶏や犬を飼うスペースもあって、騒々しいソウルとは違うゆったりした時間が流れている。ハルモ二たちが日々畑仕事をし、種を撒き収穫を得る空間であり、続編『ナヌムの家2』で撮影された共同生活の場である。『ナヌムの家2』は、続編を作る予定ではなかったビョン監督にハルモ二たちが声をかけ、映画を作るように誘い、カメラに慣れた彼女たちが撮りたいと思った場面を中心に展開する。実際には、姜徳景さんからの、死んだら撮れないから今のうちにもっと撮れ、という壮絶な要請に応えるため、姜徳景さんの闘病生活と死を看取る映画になった。

ところで、その自主上映運動の準備段階で、私自身は、1996年、ビョン・ヨンジュ監督をソウルに訪ね、同時にナヌムの家に元慰安婦の女性たちを訪ねたことがある。今でも、一人で心細い思いをしながら地図を片手にソウル郊外の「ナヌムの家」を訪ねたときのことをはっきり覚えている。映画を通して知ったハルモ二(おばあさん)たちと直接向いあう機会をもって、私は緊張していたが、柔らかな表情の朴玉蓮(パク・オンニョン)さんに、とうもろこしやお茶をすすめられ、いつの間にかすっかりくつろいでいた。姜徳景(カン・ドッキョン)さんは、入退院を繰り返し、ちょうど「ナヌムの家」で休んでおられたが、私に分かるように、日本語で「国民基金」への批判を口にされた。朴頭理(パク・トゥリ)さんは、悠然と好物のタバコをおいしそうに吸っていた。ハルモ二たちは、それぞれの個室で、自分たちのリズムに合った生活を確保していた。郊外の広大な土地に新しく建てられたこのナヌムの家は、周りに畑地が広がり、鶏や犬を飼うスペースもあって、騒々しいソウルとは違うゆったりした時間が流れている。ハルモ二たちが日々畑仕事をし、種を撒き収穫を得る空間であり、続編『ナヌムの家2』で撮影された共同生活の場である。『ナヌムの家2』は、続編を作る予定ではなかったビョン監督にハルモ二たちが声をかけ、映画を作るように誘い、カメラに慣れた彼女たちが撮りたいと思った場面を中心に展開する。実際には、姜徳景さんからの、死んだら撮れないから今のうちにもっと撮れ、という壮絶な要請に応えるため、姜徳景さんの闘病生活と死を看取る映画になった。

結果として、ビョン監督は、1993年から1999年にかけて、7年にわたる歳月を費やして、元「慰安婦」の女性たちのドキュメンタリー映画を作り続けたが、最初から3部作が計画されていたわけではない。第1作の『ナヌムの家』は、韓国でドキュメンタリー映画史上初めて商業映画館で公開され多くの観客を引きつけたが、その映画を誰よりも楽しんで観たのはハルモ二たちだったとビョン監督は語っていた。1作目を作った動機についても、「一度も自分自身について表現することなく、身を隠して生きてきたハルモ二たち、自分自身のことを好きになれなかったハルモ二たちが、自分たちの日記を綴るような映画を作って、そのハルモ二たちが喜びながらその映画を観ることができたらどんなにすばらしいか」、と思ったという。2作目は、先にも触れたように、そうした喜びを知ったハルモ二たちからの要請に応える形で始まった。1作目でも感じられたハルモ二たちの変容、「カメラに撮られている対象が、時が経つにつれて、『映画』という媒体を自分のものとして所有していく、そういう過程」は、2作目ではより確実になっている。3作目の『息づかい』も、ハルモ二同士のインタビューという方式をとりいれ、聞き取りと対話のもう一つのあり方を模索している。

ハルモ二たちとの共同の映画作りにおいてビョン監督が最初彼女たちに強調した点は、映画は公的なメディアだということだったという。内輪に楽しんで観るホーム・ムービーではないということ。「私の映画は韓国の99%の人が観るんだから(実際にはそんなに観てくれてるわけではないので、ここには嘘があるんですけどね、とビョン監督は付け加え)、もし買い物に行ったり、道を歩いているだけでも、あいつは『慰安婦』だったと指を指され、陰口をたたかれるかもしれない」、と撮影する前に一人一人のハルモ二を「脅す」のである。つまり、それでもよければ、撮影対象になってくれと覚悟を迫るのである。ビョン監督とハルモ二たちの間の信頼関係は、そういう率直な話し合いによって成り立っている。元「慰安婦」の映像として、家父長制的な性規範の強い公共空間にさらされるということの現実的なリスク、効果とかかわって、ハルモ二一人一人が自分自身の覚悟を迫られ、心の準備をし、カメラの前に立つのである。

ハルモ二たちとの共同の映画作りにおいてビョン監督が最初彼女たちに強調した点は、映画は公的なメディアだということだったという。内輪に楽しんで観るホーム・ムービーではないということ。「私の映画は韓国の99%の人が観るんだから(実際にはそんなに観てくれてるわけではないので、ここには嘘があるんですけどね、とビョン監督は付け加え)、もし買い物に行ったり、道を歩いているだけでも、あいつは『慰安婦』だったと指を指され、陰口をたたかれるかもしれない」、と撮影する前に一人一人のハルモ二を「脅す」のである。つまり、それでもよければ、撮影対象になってくれと覚悟を迫るのである。ビョン監督とハルモ二たちの間の信頼関係は、そういう率直な話し合いによって成り立っている。元「慰安婦」の映像として、家父長制的な性規範の強い公共空間にさらされるということの現実的なリスク、効果とかかわって、ハルモ二一人一人が自分自身の覚悟を迫られ、心の準備をし、カメラの前に立つのである。

ビョン監督はまたこの映画を通して自分がやりたいこと、やれることを限定する。やるべき課題、責任を全体化しない。「慰安婦制度の歴史的な背景や問題を説明することに興味はない」、というそっけない言い方に歴史研究者は反発を感じるかもしれないが、ビョン監督は多くの人びとがその歴史的状況を「知っている」ということを前提としており、それについて説明するのは自分自身の課題ではないということを言っているにすぎない。もちろん、それは、単にそれだけの問題ではない。もっと別の観点で彼女の映画の撮り方を深く掘り下げてみるなら、表象不可能というべき過酷な暴力の体験と記憶に対する、『ショアー』に見られるような「強い統覚的な視点や超越的な視点」を排したビョン監督の「徹底して内在的な視点」(細見和之)と関連させて考えなければならないだろう。

ビョン監督にとって問題だったのでは、自分自身を含め、人びとが「ただ知っているだけ」という状態、あるいは、「分かっているから、もう言うな」という感覚、「かったるさ」(李静和)である。「それは知らないのではなく、知っているけれど自分のこととして考えていないだけ」(ビョン監督)だという状況でもある。ビョン監督は、被害者を「例外的な人」として自分たち自身から切り離す、そういう私たちのまなざしを対象化しようとする。ビョン監督自身は、ハルモニたちとそうした自分たちの距離を問い直し、彼女たちの「整理されていない話――私的、主観的記憶」に耳を傾け、一人一人がいま、ここに生きようとすること、その歴史的瞬間に立ち会うということに集中した。

戦時性暴力の被害を受け、戦後その被害を隠して生き延びた女性たちに安易に同化することを避け、撮影する側が撮りたい「絵になる」場面を断念し、インタビューする側が聞きたいことを語るよう強要しないという、いわば禁欲的な姿勢を、ビョン監督は自己に課した。「他者」とされてきた女性たちの体験を完結した語りのなかに閉じ込めることなく、彼女たちの低い声、つぶやき、ため息、とぎれとぎれの会話に耳を傾ける。彼女たちが、元「慰安婦」としてカムアウトしたとたん、そのカテゴリーのなかに再度封じ込まれ、観客から「他人の不幸」として消費されてしまう危険に、どう抵抗するか、どのように一人一人の独自な声と世界を回復できるかとういうことが、ビョン監督の映画制作の方法と密接にかかわってくる。

撮影される側の「問い返し、見返す視線」によって撮影する側の自らの視線と問いかけを対象化すること、インタビューの政治学を問い直し、こういった批判的な方法によって、見ている私たち観客も、逆に、撮影対象者から見られ、問いかけられていることに気づかされる。同時に、証言や語りを一元的に要約したり、容易にカテゴリー化できない居心地の悪さ、不安定さに直面させられる。それは、見る人を不安にさせ、「取り乱させるパワー」(田中美津)をもっている。

(下)に続く

慰安婦

慰安婦 貧困・福祉

貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント

DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚

非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ

セクシュアリティ くらし・生活

くらし・生活 身体・健康

身体・健康 リプロ・ヘルス

リプロ・ヘルス 脱原発

脱原発 女性政策

女性政策 憲法・平和

憲法・平和 高齢社会

高齢社会 子育て・教育

子育て・教育 性表現

性表現 LGBT

LGBT 最終講義

最終講義 博士論文

博士論文 研究助成・公募

研究助成・公募 アート情報

アート情報 女性運動・グループ

女性運動・グループ フェミニストカウンセリング

フェミニストカウンセリング 弁護士

弁護士 女性センター

女性センター セレクトニュース

セレクトニュース マスコミが騒がないニュース

マスコミが騒がないニュース 女の本屋

女の本屋 ブックトーク

ブックトーク シネマラウンジ

シネマラウンジ ミニコミ図書館

ミニコミ図書館 エッセイ

エッセイ WAN基金

WAN基金 お助け情報

お助け情報 WANマーケット

WANマーケット 女と政治をつなぐ

女と政治をつなぐ Worldwide WAN

Worldwide WAN わいわいWAN

わいわいWAN 女性学講座

女性学講座 上野研究室

上野研究室 原発ゼロの道

原発ゼロの道 動画

動画

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)