2011.09.19 Mon

2010年9月11日に開催されたシンポジウム、「やおい/BL(研究)の今を熱く語る」(以降「9.11シンポ」と略記)をご記憶だろうか?堀あきこ、守如子、東園子の三人の研究者が登壇したシンポジウムは、「やおい」「BL」と呼ばれる作品群の魅力を研究者視点から語りつくすイベントとなり、当日は100人を超す来場者を迎え、大盛況の内に終わった。

それにしても、この9.11シンポがなぜ、やおい/BLの「魅力」を語ることになったのか?それを説明するために、このシンポジウムの主催団体である「大阪腐女子研究会」の起こりを解説しておく(私も立ち上げメンバーの一人なので)。

「大阪腐女子研究会」は、私の友人の煩悶からスタートしている。当時10代だった彼女は常々、こういう趣旨のことを言っていた。「結局、自分がなぜBLが好きなのかわからない。なぜ自分はBLを読み続けてしまうのか、知りたい」――自分は、普通の「ヘテロの恋愛物語」は大嫌いだ。しかし一方で、BLと呼ばれる作品群が好きだ。ところがいざその「魅力」を、あるいはなぜ自分がその作品群に惹かれるのかを説明しようとすると、上手く説明できない。もちろん、やおい/BLが「ゲイ差別だ」と一部で批判されていることは分かっている。その批判に何とか答えを見つけようとするのだけれども、上手く言葉にならない。――彼女はその煩悶に応えるために、大学でジェンダースタディーズを始めた。しかし、未だに自分なりの答えは見つかっていない。――そんな話を繰り返し聞かされる中で、「じゃあ研究会でもやってみんなで勉強しましょうか」といって始めたのが、「大阪腐女子研究会」だった。この研究会はもともと、そんな彼女の煩悶と熱意にほだされて集まってきた人たちの集まりだったのである(注1)。

そんな研究会の起こりからして、9.11シンポでやおい/BLの「魅力」を前面に出したのは、当然のことであった。二回目があるか分からない状態で何をテーマにするかといえば、研究会の根底にあった私の友人の煩悶に応えるべく、「やおい/BLの魅力を語る=人に説明する」以外には考えられなかった。

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.この9.11シンポには、さまざまな反響が寄せられた(おおむね好意的だったと理解している)。しかしその中でも特に私の印象に残ったのが、野村史子が当サイトWANに掲載したエッセイ、「やおい~旧友との『再会』はいつも危険」であった。野村といえば、『JUNE』誌上に『テイク・ラブ』をはじめとする5作品を発表した、伝説的な「やおい」作家として知られている。その彼女は、このシンポジウムをこのように評している。

一番びっくりしたのは、「いやらしさ」が議論されないということでした。だって、だって、私にとってやおいは、まず第一にマスターベーションの道具だったんですもの。攻めと受けの関係性、そのセックス場面を「見ること」「対象に感情移入してその感じるところを感じること」で欲情していたんですが、シンポでは「見ること」の意味性は議論されていましたが、欲情は議論の対象外だったような気がします。また、その楽しみは、孤独に密かに楽しむものではなく、女性同士が語り合い分かち合うものとしてあるという解釈も新しい発見でした。会場自体がその雰囲気にあふれていましたね。「愛するやおいを語ろうね」という自己尊重と他者尊重に。

しかし、そこにはいやらしさはないの?男の体をいじくりまわして、心をいじくりまわし、「いやよいやよも好きのうち」という性暴力を肯定する「かのような」シチュエーションを愛でるという、やばくて、おぞましくて、いやらしいところはないの?やばくて、おぞましくて、いやらしい議論もしたかったな、なんて。(野村 2010)

この「『いやらしさ』はどこに行った」という野村の感想は、予想していたものとはいえ、私の胸に響くものがあった。主催者側は、野村のいう「『愛するやおいを語ろうね』という自己尊重と他者尊重」を最大限実現するために、それを妨げうる要素には、あえて焦点を絞らないことにしていた。それがやおい/BLの「いやらしさ」であり、もっと言えば「いかがわしさ」であった。

しかし野村は、この9.11シンポが捨てた「いやらしさ」を大切にすることで、「やおい」の魅力を人びとに伝え、また批判から擁護してきたのである。野村は、中野冬美名義で執筆した論文「やおい表現と差別」(注2)で、自身の「やおい少女」としての体験をベースに、次のような議論を展開している。「やおい少女は、性差別を知っている」あるいは「感じている」少女たちである。しかし同時に、その社会を深く内面化してしまった少女たちである。つまり彼女たちは、「男であることをよし」とする価値観、もっといえば「女はやっぱりバカだ」という価値観に深く囚われる一方で、その「女」でありながら「上昇志向」を持ってしまった。その上昇志向が性的な表現をとったとき、どうなるのか?

だが、抱く、感じさせるという積極的な力の行使は、男のものだ(と、あらかじめ規定されているのが、この性差別社会である)。

女でありながら男を抱きたい(しかも、抱かれる女は見たくないないから、やおい少女の欲望は、抱くだけの一方通行である)、感じさせたい、つまりジェンダーの規定にそむいたやおい少女は、男になるしかない。男になって男を抱きたい。やおいはそういうファンタジーである。(中野 1994: 135-136)

だからこそ「やおい」は、「強姦」まがいの(あるいは文字通り「強姦」という)暴力的なセックス描写をとるのだと、中野=野村は筆を進める。「男」を「男」として犯すという欲望を突き詰めると、そういった暴力描写に至るのだ、と。翻りそれは、「女」がいてはならない、「女」に価値のない世界である。(だからこそ野村は、「やおいは、女性差別である」[中野 1994: 137]とすら述べる。)

こうして中野=野村は、やおいを「いやらしく」あるいは「いかがわしく」、「差別的な」ものとして語る。しかし中野=野村の議論の面白さは、それでもやおいを否定せず、その「いやらしさ」「いかがわしさ」「差別性」を引き受けてなお、肯定しようとする点である。

私が、やおいは性差別である、と気づいたのちも、やおいを手放せなかったのは、男を抱きたい、感じさせたいという、積極的な女の欲望をカタチにする場が、やおいしかなかったからだ。(中野 1994: 136)

もちろん中野=野村は、「やおい少女」であればすべての作中描写が免責されるとは考えてはいない。むしろ、個別の作品の中で、ゲイ差別につながるような描写は是正すべきだとしている。しかしそれでもなお、表現様式としての「やおい」は、「女」たちが生み出した表現形態として肯定するのである(注3)。

この中野=野村の議論を、「古典的」で「時代が違う」と切り捨てることはたやすい。その議論が本当に今有効かどうかは、検討の余地があるだろう。しかし私は、「いやらしさ」や「差別性」を全て引き受けてなお「魅力」を語る中野=野村の1994年のやおい論の胆力に、大いに心を動かされるのだ。もちろん、9.11シンポの段階での判断が間違っていたとは、考えていない。しかし、2010年の我われがそうやって「いやらしさ」や「いかがわしさ」をどこかに置いてきてしまった結果、何か大切なものを論じきれなかったのではないか?――野村がWANに掲載した感想は、あるいは「野村史子」という存在は、我われに大きな宿題を残すことになった(注4)。

そういった積み残しがあったからこそ、大阪腐女子研究会はその後、野村史子の残した5作品を読書会で取り上げ、また野村の前掲論文やエッセイなどを、丹念に読み込む試みをした(これをリードしたのは、東園子であり西原麻里であった)。先ほど強調したように、私が9.11シンポ後に感じていたのは、野村の感想との距離感であった。しかしそうしてあらためて野村の文章と作品を読み込む中で、私は全く逆の感想を抱いた。――「一見距離のある両者だが、そもそもの問題意識はそれほど違うのだろうか?」と。

時間は前後するが、私は先日、(東及び石川優のお供として)野村史子にインタビューする機会に恵まれた。そのとき野村は、5作のやおい小説をJUNEに投稿した理由として、次のような言葉を残している。「自分が本当は何を考えているのか、その最初の読者になりたかった」(interview 10.8.19)。――この言葉を引用したのは、これが私に、大阪腐女子研究会の原点であった、私の友人の言葉を思い出させたからだ。冒頭に記したとおり、彼女はこう言っていた。「なぜ自分はBLを読み続けてしまうのか、知りたい。」

野村の言葉と、友人の言葉(すなわち大阪腐女子研究会の原点)を重ね合わせたとき、私はむしろ、両者の方向性の意外な近さを感じる。一方の野村が「書く側」として、一方の友人が「読む側」として必死に答えを出そうとしたのは、「やおい/BL」に惹かれる私たちの欲望のあり方だった。その語り方は、ときに「作品の魅力」に、ときに「(差別性をはらんだ)表現形式の問題」に焦点を絞るものであった。しかしその根っこには、大きな共通項があるように思われたのだ。

そして私は、両者の一番の共通項は、「やおい/BL」に惹かれる私たちの欲望のあり方を、「社会」とのつながりの中で考えようとする点にあると、考えている。すでに私の友人が、ジェンダースタディーズへと傾倒していったことは記した。それは、自分の欲望を自分の「中」だけで考えるのではなく、広く「社会」とのつながりの中で検討することを意味していた。そして野村が、(リブ活動家である中野冬美として)批判的に議論したのもまた、女性差別的な「社会」だったのである。

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.実は、こうして「やおい/BL」と「社会」の、もっといえばジェンダーとのつながりを考える視点は、中島梓が人びとに勧めていた視点でもある。『JUNE』誌上の「小説道場」師範として、野村史子の指導にもあたった中島梓は、いくつかの「やおい」論を残している。その代表格である『コミュニケーション不全症候群』(注5)は、(タイトルからうかがえるとおり、)「やおい少女」たちや「おタク」たちを病理化し、いわば個人を問題化する議論の展開をしているように一見見えてしまう。しかし中島が強調していたのは、この社会で特に少女たちに向けられる「選別」という視点の苛烈さと、その「男社会の論理」の中で少女たちが欲望することの困難であった。中島は、「やおい」や『JUNE』に惹かれる少女たちの欲望を、そうした「男社会の論理」である「選別」とのつながりの中で考えることをこそ、強調したのである。彼女は、少女たちが「自由」を持つために必要な作業をして、こう記している。

我々はそのためにまず、自分のおかれている環境がどのようなもので、自分が知らず知らずにかけられている時代と社会からの圧力とはどのような種類のものか、そのために自分がどのように自分でなくなっているのか、よく知らなくてはならない。なぜ自分がJUNEにひかれ、なぜ自分が拒食症になったのかを精神の形成史から理解できるようになったとき、その人はJUNE少女であり、拒食症であってもコミュニケーション不全症候群とはいえなくなるだろう。(中島 1995: 322-323)

もちろん、今の腐女子たちと、かつてのJUNE少女たちの間には、多くの相違点があるだろう。例えば、先の引用にみられるように、中島(1995)はかつてのJUNE少女たちを拒食症とセットで捉えていた。しかしその「プロトタイプ」が現代の腐女子には当てはまるか?違和感を覚える人も多いだろう。そういった多くの相違点や違和感を並べていって、「やはり時代が違う」「この時代の議論はもう当てはまらない」と切って捨てることは、容易である。

しかし大阪腐女子研究会は、JUNE少女たちの歴史の中にこそ、9.11シンポで置いてきてしまった論点への答えを見つけ出したいと、考えたのだ。JUNE少女たちと腐女子たちは、違う存在かもしれない。しかし、ある種の連続線上にある。そして9.11シンポで我われがあえて語らなかった「いやらしさ」や「いかがわしさ」を真正面から見据えてきたのが、「耽美の時代」を生きたJUNE少女たちであったのではないか?JUNE少女たちは、あえて言えば腐女子たちが直面している「同じ」問題(差別性、性表現etc.)の先輩であるといえる。だとすれば、我われはその歴史から、まだいくらでも汲み出せるものがあるのではないか?JUNE少女と腐女子が違うなら違うでどこが違うのか、また何を同じくしているのかを丹念に追って行くことは、可能なはずだ。その中で、現代との違いや共通点を汲みだせるとしたら、それは中島梓、野村史子、あるいは私の友人が悪戦苦闘した作業、すなわち「やおい/BL」に向かう自らの欲望を「社会」とのかかわりの中で捉えなおすという大きな問いに向かっていくことになるのだと思う(注6)。

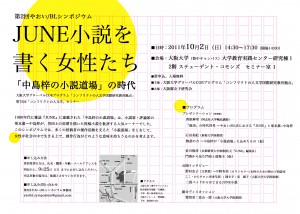

こうして2011年10月2日、第2回やおい/BLシンポジウム『JUNE小説を書く女性たち――「中島梓の小説道場」の時代』が開催されることとなった。今回のゲストは、『JUNE』と「耽美」に向き合ってきた二人の研究者(石田美紀、西原麻里)であり、『JUNE』編集長であった佐川俊彦であり、そして我われに宿題を残していったかつての「やおい少女」(そしてJUNE作家)である野村史子である。この10.2シンポは、9.11シンポで語り残したテーマを語る試みになる。それは、やおい/BLを「書くこと」の意義(あるいは問題点)であり、作品が内包する「いやらしさ」であり、何より作品と「社会」や「歴史」とのつながりである。

こうして2011年10月2日、第2回やおい/BLシンポジウム『JUNE小説を書く女性たち――「中島梓の小説道場」の時代』が開催されることとなった。今回のゲストは、『JUNE』と「耽美」に向き合ってきた二人の研究者(石田美紀、西原麻里)であり、『JUNE』編集長であった佐川俊彦であり、そして我われに宿題を残していったかつての「やおい少女」(そしてJUNE作家)である野村史子である。この10.2シンポは、9.11シンポで語り残したテーマを語る試みになる。それは、やおい/BLを「書くこと」の意義(あるいは問題点)であり、作品が内包する「いやらしさ」であり、何より作品と「社会」や「歴史」とのつながりである。

と、ここまで書いて気がついた。大阪腐女子研究会は、野村史子に出された宿題に、野村史子を呼ぶことで答えようとしているのだ。何とも迷惑な後輩である。

(注1)ちなみに、私が「こんな研究会やるんで来てください」といってメールを出し、それが回りに回って集まってきたのが、東園子や石川優といった中心メンバーであった(ちなみに私は、この時まで二人と面識はなかった)。今振り返ると、この人の集め方は詐欺に近いと思う。

(注2)中野冬美、1994、「やおい表現と差別――女のためのポルノグラフィーをときほぐす」『女性ライフサイクル研究』第4号: 130-138

(注3)この中野の議論は、当時ゲイムーブメントからの批判によって、「ヘテロセクシュアル/ホモセクシュアル」という軸で語られる方向に傾いていた「やおい」論を、「女/男」という軸で語る方向にいわば差し戻したとも読める。

(注4) もっとも、9.11シンポ当日の報告の内、堀報告と守報告はやおい/BLの性表現を中心に扱っていた。ただしその内容は、「読み手と書き手が、いかに性描写の暴力性を低減しようと努めているか(登場人物の意志の描写etc.)」というものであった。しかし「性描写の暴力性をいかに低減しているか」という問題設定はそもそも、「性描写が暴力性をはらみうる」という我われの共通理解がなければ成立しない。野村のコメントは、その「性描写が潜在的にはらみうる暴力性」をどのように議論に組み込むかについて向けられたものだと、理解できる(野村自身の性表現に対する考え方は、WANのエッセイ中にある「『いやよいやよも好きのうち』という性暴力を肯定する『かのような』シチュエーションを愛でる」という微妙な言葉遣いの中に見て取れるように思われる)。

また、野村と同世代のある社会学者から、9.11シンポの感想として「恋愛という概念は、もっとヤバいものだったのではないか」という文章を寄せられたことがある。これも、基本的に野村と同じ問題設定だと言える。シンポの報告はしばしば、「現在のやおい/BLがいかに関係性を重視しているか」を強調していた。しかし、特にジェンダースタディーズは、「恋愛」という関係が必然的にはらんでしまう暴力性や危険性、要は「ヤバさ」を繰り返し指摘し、その上で「気を付けようね」という話をしてきていた。そしてその中には、性交渉を巡る問題系も含まれていた。にもかかわらず、「関係性」(重視)という概念を、例えば「暴力性」あるいは(やおい/BL作品の文脈でいうと)「性描写」(重視)という概念と対置してしまうと、問題が結局スタート地点に戻ってしまう恐れもあるわけである。先のコメントは、その「恋愛」という関係のもつ「ヤバさ」をどう議論に組み込むかということであった。

(注5)中島梓、1995、『コミュニケーション不全症候群』、ちくま文庫

(注6)『JUNE』編集長であった佐川俊彦は、西原麻里のインタビューに答え、『JUNE』は「男尊女卑」や「差別」からの「防空壕」(シェルター)であったが、現在の「BL」は、「防空壕」(シェルター)に居続けた人が心地よい方向に改修を重ねた「別荘」になってしまったと、形容する。ただし佐川は、同じインタビューの中で次のようにも述べている。

ただ実際は、目に見えないところで爆撃が続いているのかもしれないけどね。だから実は(引用者注:「別荘」から)出たくないのかも。

別荘なのに出たくないというのは、昔より状況は悪くなっていることの現れかもしれないね。(佐川 2011: 111)

なおインタビューの書誌情報は、以下の通りである。

佐川俊彦(聞き手:西原麻里)、2010、「『JUNE』創刊のあとさき(上)」『ビランジ』26号: 152-169、竹内オサム私家版

――――、2011、「『JUNE』創刊のあとさき(下)」『ビランジ』27号: 97-111、竹内オサム私家版

木下衆(きのしたしゅう):京都大学大学院・社会学専修

カテゴリー:やおい/BLの魅力

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)