2025年1月25日、米国マサチューセッツ州ボストンで「Menstrual Equity Summit(月経平等サミット)」が行われた。4月に就職を控えている私は、入社前の2ヶ月間米国ボストンの郊外ケンブリッジに滞在していたため、このサミットに参加することができた。

アメリカでは、衣類や食料品など生活必需品とみなされるものは非課税または軽減税の対象となっている。しかし、生理用品は女性にとって必需品であるにも関わらず、多くの州でナプキンやタンポンに4~7%の課税がされている(これら生理用品にかかる消費課税は通称「タンポンタックス」と呼ばれている)。2017年から2018年にかけてミズーリ州セントルイスで低所得女性層を対象に行われた調査では、参加者の64%がナプキンやタンポンなどの生理用品を購入するのに困難を感じたことがあり、また21%は用品を毎月購入する金銭的余裕がないという結果が出た。このような問題を前に、本イベントでは生理の平等にまつわる興味深い活動の紹介や活発な意見交換があったのでいくつか紹介したい。

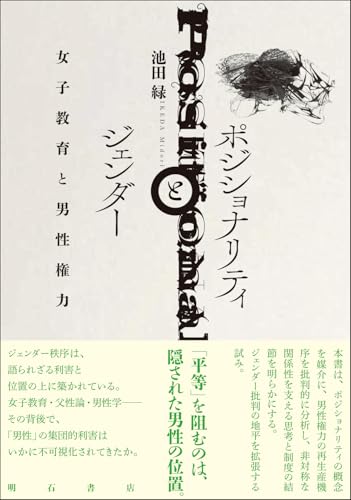

イベントのパンフレット

サミットは、全米女性機構のマサチューセッツ州支部MASS NOW、同州の月経平等連合MA Menstrual Equity Coalition、そして女性のからだと健康、セクシュアリティについて女性視点で書かれた「手引書」として名高い「Our Bodies Ourselves(からだ、私たち自身)」を出版したOur Bodies Ourselves (OBOS)の3団体によって開催された。開始早々、100人以上の参加者が集まり用意していた椅子が足りなくなるほどの盛況ぶりだった。会場後方にはブースが設けられ、協賛団体が各自の活動内容を記したパンフレットや生理の平等に関するZINE、また独自開発の生理用品などを置いて協力を呼びかけていた。

感銘を受けたのは、ブースで出展していた9団体のうち6つが高校や大学に通う女子生徒らで設立・運営されていたことだ。展示されていたパンフレットやZINEは彼女ら自身が作成しており、学校に設置するナプキンなどの製品は専門家からの協力を得て完成したものだと言う。6番目のブースで参加者に声をかけていたNatalie Saiiaさん(16)も、そんな力強い女子学生の一人だ。昨年、募金活動を通して生理用品を人々に提供する学生団体「Cycle Sisters」を立ち上げ、現在までに16500以上の生理用品を貧困層へ提供することに成功した。高校生で活動を始めた理由を尋ねると、「私が当たり前に使っていた生理用品が経済的な理由で手に入らない同世代の人がいることに気がつき、なにかしなければならないと思った」と語った。

Saiiaさんが創設したCycle Sistersのパンフレット

ブースでの各団体の出展(撮影:MASS Now高校生メンバーDaniela Minidisさん)

イベントのパネリストとして登壇した高校生Louisa Corbettさんは、自身の通うミルトンアカデミーだけでなくマサチューセッツ州全体の中高生が参加できる学生連合を結成した。当初、学校公認の「月経平等クラブ」の設立を発案し校長や教員に相談したが、既存の「ジェンダー平等クラブ」と同じ役割であると一蹴される。そこで、友人らを集めて地域の金融機関や医療関係者と直接連絡を取り、近隣の学生達にもアンケートを取るなど積極的に動いた結果、学生連合「Free Period Talk」が誕生した。学校非公認クラブであるにも関わらず、現在では生理用品調達のための募金以外に、10代へのアドボカシー訓練や中学生と高校生が連携するバディープログラムなど様々な活動がされている。

同じくパネリストとして、ハーバード大学医学部産婦人科助教のYvonne Gomez-Carrionさんと、無添加素材の生理用品ディスペンサーを開発したフェムテックカンパニー「Femly」の最高経営責任者Arion Longさんも登壇した。Gomez-Carrionさんは講演で、黒人女性として産婦人科医になるまでの困難を語った。「敬虔なカトリックの家庭で一人娘として育った私は、11歳の初経をきっかけに産婦人科の仕事に興味を持ち始めたことを親に相談すると、『中絶に関わる仕事はやめなさい』と言われた。諦めず医学部に進学を決めたが、次は知り合いから『黒人女性じゃ医師になれない』と言われてしまった。それでも私は医師に、目標だった産婦人科医になった。」彼女のような強い思いと情熱を持って女性の健康をサポートしてくれる医者がいることをパネルトークで知ることができて、私の生理や妊娠に対する不安な感情が和らいだ。

また、アメリカ全土で事業拡大中のFemly設立者Longさんは自身の妊娠後の壮絶な経験を語り、生理の不平等に対してアクションを取ることの大切さを訴えた。「特に生理や妊娠に関しては、あなたが欲しいと思ったモノやサービスは、あなた一人だけでなく他にも必要としている女性が大勢いる。なぜなら現在の製品を作っている会社のトップは男性ばかりで、女性が本当に必要としているものが何かわかっていないから。だから、あなたが実際に作ったり声をあげたりすることは多くの人を救うことに繋がる。そして、その連携の輪を貧しい人にまで広げることが大切。」死産による敗血症と臓器不全を経験したことで、退院後の彼女は不純物が一切入っていない生理用品しか使えなかった。しかし、一般の生理ナプキンやタンポンには重金属や揮発性化合物などの有害物質が含まれていることが多く、安全な生理用品を見つけるまでに非常に苦労したという。そこで自らオーガニック生理用品の開発と販売に踏み切りFemlyを創設、できるだけ多くの女性に届けるべく「生理用品のディスペンサー」を公共施設やオフィス、病院や空港などあらゆる場所に設置した。オーガニック製品の無料販売は常に資金調達との戦いだとLongさんは言ったが、彼女の前向きで力強い姿勢に動かされ、会場に歓声と拍手が響いた。

パネルには、Corbettさん、Gomez-Carrionさん、Longさんの他、ハーバード公衆衛生大学院助教のShruthi MahalingaiahさんとウェルネスコーディネーターのMary Ellen Dugganさんも登壇した。

パネルで話すLongさん(中央)(撮影:MASS Now高校生メンバーDaniela Minidisさん)

左上から右:Arion Longさん、Noelle Elizabeth Spencerさん(基調講演)、Amy Agigianさん(サフォーク大学准教)、Yvonne Gomez-Carrionさん、Mary Ellen Dugganさん / 左下から右下:Louisa Corbettさん、Shruthi Mahalingaiahさん、Sasha Goodfriendさん(Mass Now代表)(撮影:MASS Now高校生メンバーDaniela Minidisさん)

ワークショップ(テーブルにはオーガニックの生理用品が並べられていた)

昼食を挟み、午後は主催者2団体によるワークショップが行われた。私が参加したのはMA Menstrual Equity Coalition所属の高校生2名が司会をした「生理平等のためのコミュニティ形成」がテーマのもので、参加者は高校生、大学生、専門家や会社員、教員など幅広い世代と職業の女性が揃っていた。発言しやすい環境を整えるという点で非常に参考になると感じたのは、話す相手を徐々に広げるプログラムになっていたことだ。特に健康に関わる話はセンシティブなため、最初から全体に質問を投げかけると大勢の前での発表をためらう人が多い。しかし今回のワークショップでは、開始30分間は隣になった人とペアを組んで一対一で自身の生理にまつわる話をするため、気持ちの壁を徐々に取り除くことができた。その後全体で解決すべき生理の問題を話し合い、具体的な行動策やアクティビズムについて学んだ。生理用品を個人単位で提供するところから始め、映画や共同作業を通じて女性だけでなく生理を経験しない男性をも輪に入れ理解を深めたり、行政に手紙を書いたりワークショップを行うことで活動規模を拡大するなど、具体的な活動例を混えて手順が説明された。すでにコミュニティ作りの経験がある同世代からのアドバイスに私自身とても感化され、今年4月に入社予定の職場(現在は生理用品の提供なし)や地元の公共施設(図書館で生理が突然来てしまった時ナプキンがなかったため非常に困った経験あり)などでの無料生理用品導入のため、仲間を作り活動していきたいと思った。

日本でも、調査や活動をきっかけに「生理の貧困」の問題が顕在化している。2019年、当時大学生だった谷口歩実さんが、軽減税率の導入に伴い「生理用品を軽減税率対象に!」と題したオンライン署名キャンペーンを行い、多くの賛同を得た。これをきっかけに翌年、谷口さん、福井みのりさん、塩野美里さんの3人で「#みんなの生理」という任意団体を創立し、若者を対象に生理に関するアンケートを開始。約5人に1人が経済的な理由で生理用品の購入に苦労しているなど衝撃的な実態が明らかとなり、国会やメディアで取り上げられ、社会的に「生理の貧困」の問題が認知されることとなった。

生理に関する不利な状況を広く指す言葉である「生理の貧困」には、経済的な理由以外に社会的要因が大きくある。「恥ずかしいもの」「隠すべきもの」という社会の生理用品に対する見方から、購入を躊躇したり後回しにしてしまい、結果的に女性の心身や日常生活に悪影響を及ぼしてしまう。大王製紙株式会社の2019年の調査によると、女性参加者の39%が「生理について周囲に言えず困っている」、66%が「生理時にナプキンを交換できず困ったことがある」と回答した。経済的に困窮していればもちろんのこと、そうでない場合でも生理用品を必要な時、必要な場所で得るのに苦労していることが分かる。これに対し、企業が提供するOiTr(オイテル)やtoreluna(トレルナ)などの生理用品ディスペンサーが大学や商業施設に設置され始めた。一部の地域や学校ではナプキンやタンポンの無料配布も行われている。しかし、政府による制度がないため小規模に終わり全国に普及していない。各自治体や団体は予算の限度があり、また無料提供していてもその存在を人々に認知して使ってもらうまでに時間がかかる。アメリカでは、2005年から現在までの20年間で24州が生理用品にかかる消費課税(タンポンタックス)を廃止した。特に議員とNPO、学生たちが一丸となって勝ち取ったカリフォルニアでの税撤廃をきっかけに、他州でも急速に撤廃が進んだ。私が滞在しているマサチューセッツ州ケンブリッジやボストンでは、かなりの数の公共トイレで生理用品のディスペンサーを見つけることができる。日本でも行政が積極的に生理の平等化を進める必要があり、それには市民一人一人、団体そして自治体が政治家を巻き込んで、生理用品の無償化や生理についての教育、理解を広げていくことが欠かせない。ボストンでの月経平等サミットは、一市民として、そしてコミュニティとしてどのような想いで何が出来るかをしっかりと教えてくれた。

各団体のパンフレット・ZINE・ステッカーなど

「PleasurePie」のZINE

ケンブリッジ公立図書館の女性用トイレに設置されているタンポンのディスペンサー(右)とサニタリーボックス

イベントの全体写真(撮影:MASS Now高校生メンバーDaniela Minidisさん)

参考資料

2025 Menstrual Equity Summit

主催・協賛団体:

AFT Massachusetts

Athena Council

Desai

Egal

Femly

Fihri

Free.

Girl Scouts of Eastern Massachusetts

Global South Coalition

Jdi

MASS NOW

Massachusetts Menstrual Equity Coalition

Menstrual Equity Club at Northeastern University

Mystic Valley Action for Reproductive Justice

Our Bodies Ourselves

Partners in Sex Education

Period.

Periodic

PleasurePie

PowerUP!

Sunny

United Neighbors of Fall River

Upper Cape Women’s Coalition

加藤真央(かとう・まお):

上智大学卒業。Speak Up Sophia(エンパワメントサークル)メンバーとしてワークショップ開催とZINE・SNS記事作成を担当。パリテ・アカデミー3期卒業生。高校で米国留学、大学で仏国留学を経験。

慰安婦

慰安婦 貧困・福祉

貧困・福祉 DV・性暴力・ハラスメント

DV・性暴力・ハラスメント 非婚・結婚・離婚

非婚・結婚・離婚 セクシュアリティ

セクシュアリティ くらし・生活

くらし・生活 身体・健康

身体・健康 リプロ・ヘルス

リプロ・ヘルス 脱原発

脱原発 女性政策

女性政策 憲法・平和

憲法・平和 高齢社会

高齢社会 子育て・教育

子育て・教育 性表現

性表現 LGBT

LGBT 最終講義

最終講義 博士論文

博士論文 研究助成・公募

研究助成・公募 アート情報

アート情報 女性運動・グループ

女性運動・グループ フェミニストカウンセリング

フェミニストカウンセリング 弁護士

弁護士 女性センター

女性センター セレクトニュース

セレクトニュース マスコミが騒がないニュース

マスコミが騒がないニュース 女の本屋

女の本屋 ブックトーク

ブックトーク シネマラウンジ

シネマラウンジ ミニコミ図書館

ミニコミ図書館 エッセイ

エッセイ WAN基金

WAN基金 お助け情報

お助け情報 WANマーケット

WANマーケット 女と政治をつなぐ

女と政治をつなぐ Worldwide WAN

Worldwide WAN わいわいWAN

わいわいWAN 女性学講座

女性学講座 上野研究室

上野研究室 原発ゼロの道

原発ゼロの道 動画

動画

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)