2013.10.25 Fri

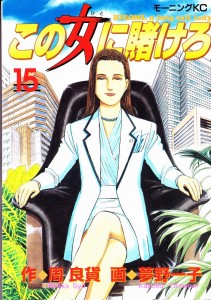

『この女(ひと)に賭けろ』

『この女(ひと)に賭けろ』

作:周良貨 画:夢野一子

講談社モーニングKC 全15巻(1993~1997年、講談社『モーニング』に連載)

驚異的な視聴率を叩き出し、「やられたら倍返しだ!」といった決めゼリフでも話題となったドラマ『半沢直樹』(放映:2013年7月~9月、TBS系列、原作:池井戸潤、脚本:八津弘幸、主演:堺雅人)には、「働く女」はほとんど登場しなかった。職場関係の主要キャストとしては、原作では男性だった取引先の専務を倍賞美津子が演じたくらいで、ほかに出てきたのは、もっぱら社長の愛人や銀行員の妻たちである。

そこで、今回はテレビドラマではなくコミックであるが、銀行を舞台に働く女性をカッコよく描いた『この女に賭けろ』を紹介しておきたい。

主人公の原島浩美は、総合職として大手都市銀行に入社してから7年目となる女性である。数十人いた女性総合職1期生のうち、今も残っているのは彼女だけという設定になっている。女性の登用をめぐって、派閥争いともからんださまざまな政治的思惑が渦巻くなか、彼女自身はあくまでも自然体で、一人の銀行員としての理想を掲げ、次々に困難な業務をこなしていくという形でストーリーが展開する。その過程で、周囲からもその志をサポートする男性上司や同僚が出てくる。

本部から業績の振るわない支店に異動した原島の活躍は当初、「女に何ができる!?」「時代も進みましたなあ。女性が銀行の代理さんになるんですから」などと周囲のさまざまな反応を呼んだ。女性総合職導入を決めた頭取と対立する立場の副頭取にいたっては、原島へのヘッドハンティングをお膳立てしたり、見合いを勧めたりするなどして、彼女の退職を画策し、「君ひとりが活躍するだけで、女性総合職そのものが成功したという間違った認識を社会に与えかねない」「君がどれだけ健闘しようが、たったひとりでは無意味なんだよ」と言い放つ。

だが物語の中では、原島の良きライバルとなる後輩の女性総合職も複数登場し、いずれもきわめて優秀で、出世への意欲が人一倍強い女性として描かれている。原島自身は役員人事をも左右するようなポジションを占めつつ、同期トップの昇進を遂げていく。つまり、女性であっても、男性中心の保守的な組織の中で頭角をあらわし、存在感を示すことが可能であるというシナリオが提示されると同時に、そのためには「ふつうの」男性をはるかに凌ぐ能力とバイタリティが必要であることが強調されてもいるのである。

この作品の重要な背景となっているのは、いうまでもなく1985年制定、1986年施行の男女雇用機会均等法である。この均等法施行を機に、多くの企業ではコース別人事管理を導入し、幹部候補となる道が開かれた「総合職」と、そうではない「一般職」という区別を設けた。事実上、男性の一般職は想定されていなかったため、この区別は、女性社員の間に「従来の男性のような働き方」=総合職、「従来の女性のような働き方」=一般職という違いを持ち込むことを意味した。「男性のような」とは、基幹業務の担い手となり、長時間の残業や転勤もいとわない働き方を指す。

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

結局のところ、女性が総合職として活躍するためには、原島のように、並みの男性以上の能力を発揮することが求められていたことになる。男性社員がすべてスター的存在であるはずはなく、成績にもばらつきがあるのが当然ではあるが、鳴り物入りで導入された女性総合職には、「ほとんどの男性のような、中間の仕事がない」という(グループなごん編『OL術―107人のOLが語る日本の会社―』晶文社、1990年)。その一方で、大出世を遂げるルートには乗っていなくとも、それまで着実に業務をこなし、信頼を集めてきた女性社員が、一般職であるという理由で「ただのジム」扱いされてしまったことの理不尽さも指摘されていた(秋葉ふきこ『彼女が総合職を辞めた理由』WAVE出版、1993年)。

均等法が施行された1986年当時、採用時には女子学生だというだけで門戸を閉ざされ、何とか就職しても大半が補助的業務に回され、数年後には寿退社が当然視されるという状況が横行していたことを考えれば、企業の中でキャリアを積む意欲を持つ女性たちに対して、均等法が新しい可能性を開いたことは否めないと私は考えている。たとえ、それが全体から見れば少ない数の女性たちだったとしても。

アマゾンのサーバでエラーが起こっているかもしれません。一度ページを再読み込みしてみてください.

ただ、女性労働者に対する保護規定の撤廃と引き換えに手にした「機会の平等」は、家庭責任を持たない男性たちとの競争を経なければ「結果の平等」につながらないものだった(上野千鶴子『女たちのサバイバル作戦』文春新書、2013年)。そのことの過酷さは、総合職として入社した女性たちの「歩止まり」の少なさからもうかがい知ることができる。『この女に賭けろ』でも、主人公の原島は、女性総合職1期生のうちただ1人の在職者である。総合職に失望して一般職への転換を自ら希望し、窓口業務を務めたのち、仕事に思いを残しながらも結婚退職していく同期の女性も登場する。

一方、原島にも恋人はいるが、ニューヨークでの研修をオファーされても、原島が一緒に来てくれる可能性がないと知ると、海外行き自体をキャンセルしてしまうような男性である。逆に、最終巻で原島がニューヨーク支店長に抜擢されたときには、東京でのプロジェクトが進行中の彼が留守を預かる決断をする。つまり、「恋か仕事か」「家庭か職場か」といった、多くの女性が現実に直面するであろう葛藤は、原島や、彼女をライバル視する後輩女性たちにとっての切実な問題とはされていないのである。

原島浩美のカッコよさは、自分が女性であることが組織においてどういう意味を持つかを意識しつつも、そのことにとらわれ過ぎず、自分が望ましいと考える仕事のスタイルを貫こうとする点にある。冒頭でふれたドラマ『半沢直樹』では、浪花節的な同期愛が強調され過ぎていることに引っかかりを覚えたが、今回『この女に賭けろ』を改めて通読してみて、主人公が組織内で自分なりの理想を実現するために、清濁併せ飲むスタンスを貫き、派閥争いにも積極的に与していく姿勢が、2つの物語に共通する構図であることに気がついた。その意味では、上司の意のままに動き、不当な人事も忍受するのがあたりまえの職場にあって、自らの信念を全うし、上司への復讐にも乗り出す半沢直樹への支持は、連載当時のコミック誌における原島の人気とも通じるものがあるかもしれない。ただ、原島の場合は、縦割り組織での暗黙の了解を度外視した型破りな言動を繰り返したとしても、「女だから」と許容される部分がある。それに対し、男性社会のルールを十分わきまえているはずの半沢の行動は、だからこそ過剰なまでに突飛な描かれ方をする必要があったといえるだろう。

作品の終盤では、舞台となっている銀行に将来、女性頭取が就任する日が来るか否かという問いが何度か出される。最初はそれほど出世に関心があるようには見えなかった原島が、周囲の女性といい意味で競い合う環境を通じて、より上のポジションをめざす意欲を持つプロセスが描かれていくのだが、仮にこの物語の延長で、原島が頭取になることがあったとして、それは前回の『悪女』で出てきた「女が女のまま仕事ができる」社会の到来を意味するだろうか。答えは否である。ただし、従来のあたりまえとは違う発想を持った存在(女性の原島であれ、あるいは男性の半沢であれ)が企業にトップに就く、という意味は持つ。いずれにしろ、今の日本でそれは実現していないわけだけど。

カテゴリー:ドラマの中の働く女たち

![[広告]広告募集中](https://wan.or.jp/assets/front/img/side_ads-call.png)